2016年01月24日

Posted by こち at

◆ 2016年01月24日14:55 Comment(0)

大阪交野市磐船神社

大阪は交野市私市にある磐船神社。

京都にほど近い山の中に鎮座する。

大きな舟形の磐座が御神体である。

ここは岩窟の中を胎内くぐりができるのだが、前日ネット上で調べたところ、一度死亡事故があり、一人での参拝が禁止されているとのこと。

電話予約をして、ご神職の手が空いていたら、付き添ってもらえるとのことだったが、果たして何時に着くものかも直前にならないとわからなかったので、他の参拝者がいることを期待して予約無しで訪れた。

境内は小川をまたぐようになっており、岩窟の中を流れている。

案の定、誰もいません。

少し待てば誰か来るだろうと付近の写真を撮っていると、幸運なことに参拝の方が来られました。

迷わず声をかけて、一緒に行くことになりました。

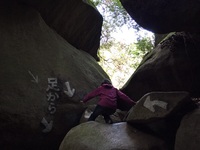

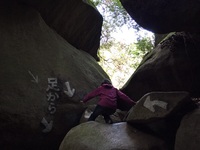

ご神職に鍵を開けてもらい、いざ出発。

ペンキで描かれた矢印に従って進みます。

真ん中の巨石に凹みがあります。地震か何かでずれたのか、人為的にずらしたのかはわかりません。

狭い所は這いつくばって進むので写真が撮れません。

奥に祭壇があり、白蛇の石がありました。

岩窟内は、比較的明るく、用意してきたヘッドランプは使わずにすみました。

また、這いつくばる個所も少なく、今までの胎内くぐりの経験の中では安全で、楽な方でした。

岩窟を出ると山側に、天の岩戸があります。

登美毘古大神なる神様を祀っています。

境内全体が巨大な自然石利用の磐座でいっぱいの清々しいところでした。

同行して頂いたMさんの写真をいっぱい使わせていただきました。

問題あったら ご連絡下さい。

京都にほど近い山の中に鎮座する。

大きな舟形の磐座が御神体である。

ここは岩窟の中を胎内くぐりができるのだが、前日ネット上で調べたところ、一度死亡事故があり、一人での参拝が禁止されているとのこと。

電話予約をして、ご神職の手が空いていたら、付き添ってもらえるとのことだったが、果たして何時に着くものかも直前にならないとわからなかったので、他の参拝者がいることを期待して予約無しで訪れた。

境内は小川をまたぐようになっており、岩窟の中を流れている。

案の定、誰もいません。

少し待てば誰か来るだろうと付近の写真を撮っていると、幸運なことに参拝の方が来られました。

迷わず声をかけて、一緒に行くことになりました。

ご神職に鍵を開けてもらい、いざ出発。

ペンキで描かれた矢印に従って進みます。

真ん中の巨石に凹みがあります。地震か何かでずれたのか、人為的にずらしたのかはわかりません。

狭い所は這いつくばって進むので写真が撮れません。

奥に祭壇があり、白蛇の石がありました。

岩窟内は、比較的明るく、用意してきたヘッドランプは使わずにすみました。

また、這いつくばる個所も少なく、今までの胎内くぐりの経験の中では安全で、楽な方でした。

岩窟を出ると山側に、天の岩戸があります。

登美毘古大神なる神様を祀っています。

境内全体が巨大な自然石利用の磐座でいっぱいの清々しいところでした。

同行して頂いたMさんの写真をいっぱい使わせていただきました。

問題あったら ご連絡下さい。

2016年01月14日

Posted by こち at

◆ 2016年01月14日16:10 Comment(0)

越木岩神社

保久良神社を出た後、そのまますぐ近くの西宮市にある越木岩神社へ。

神社の名は甑(こしき)にその磐座の形が似ているところからつけられたらしいが、果たして甑とはいかなるものか?

調べてみると、壺の底に穴が開いたような形の蒸籠であるらしい。

壺型には見えないが・・・。

断面図なのかもしれない。

横から

蒸籠というからには、下に甕か鍋があり、その下には当然かまどがある。

その土台をかまどか甕に見立てたのかもしれない。

その甑岩の左右の磐座

さらに奥に進むと、積石の磐座

これは陽石ですよね。どう見ても。

とすると、甑岩が陰石にしか見えなくなってきた。

右側の列石、サークル上になっている。

左側にも列石。

甑岩を丸く囲んであったように見える。

神社自体の歴史は千年と古くはないが、石の配置や、陰石、陽石から見ると、もう数千年古いのは確実なようである。

神社の名は甑(こしき)にその磐座の形が似ているところからつけられたらしいが、果たして甑とはいかなるものか?

調べてみると、壺の底に穴が開いたような形の蒸籠であるらしい。

壺型には見えないが・・・。

断面図なのかもしれない。

横から

蒸籠というからには、下に甕か鍋があり、その下には当然かまどがある。

その土台をかまどか甕に見立てたのかもしれない。

その甑岩の左右の磐座

さらに奥に進むと、積石の磐座

これは陽石ですよね。どう見ても。

とすると、甑岩が陰石にしか見えなくなってきた。

右側の列石、サークル上になっている。

左側にも列石。

甑岩を丸く囲んであったように見える。

神社自体の歴史は千年と古くはないが、石の配置や、陰石、陽石から見ると、もう数千年古いのは確実なようである。

タグ :ストーンサークル

2016年01月14日

Posted by こち at

◆ 2016年01月14日14:58 Comment(0)

保久良神社磐座

保久良神社は 、兵庫県芦屋市にある神社である。

地元の人以外でし知っているのは 、六甲山を登る人か、カタカムナ文字に興味のあるマニアくらいでしょう。

その昔この神社のある金鳥山山中で楢崎皐月が平十字なる人物よりのカタカムナ文字の巻物を見せられたという 。ただそのカタカムナ文字は、保久良神社とは直接の関係は無いようで、神社の記述にはどこにも見られない。

そもそも真偽すら明らかでない文字なので、本当に金鳥山で見せられたのかも怪しい。平十字という名前も金鳥山西側にある十文字山からとってるんじゃないかとも思われる。

私はカタカムナ自体を疑っているのではなくて、その場所を楢崎氏がぼかしているんじゃないのかと思っている。

以前読んだ本では、「池の周りに調査のために張ったワイヤーが動物の生活に影響を与えていると言って、平十字と名乗る猟師がクレームをつけてきて云々」と書かれていたと記憶しているが、金鳥山には池が見当たらないのである。

どこか別の山で起こった出来事を金鳥山に置き換えている、もしくは近辺の山の総称として金鳥山といったのかもしれない。

それはともかく、この保久良神社、磐座の宝庫である。

今回、高松深夜1時発のフェリーで神戸に5時過ぎに着き、そのまま保久良神社へ向かったので到着時、真っ暗である。

この時間に金鳥山を登るのは無謀かもしれないと思いつつ、近くのコインパーキングに車を停め、保久良神社に向かう。

神社に近付くにつれ、5時半だというのに何人もの人とすれ違ったり、追い越したりする。

境内に着くとこの時間のこんぴらさんではまず見られないほどの人が参拝している。

ただ、拝殿の前以外は暗くて何も見えないので、参拝だけすませて登山道へ向かう。

ただ、初めての場所なので、道の分岐点が見えないし、わからない。

他の人達が歩いて行く方へついて行くと、登山道の道標があった。

念のためにと持ってきていたヘッドランプと光量の強い懐中電灯を頼りに、出発。

大阪湾の夜景がきれいです。

さすがに大部分の人は参拝だけで、登山道にはほとんどいない。

ライトの灯りと自分の足音以外何もきこえない暗闇の中で、突然物音が、イノシシかと思いきや、他の登山者の足音。

他にも登っている人がいてひと安心、結局往復で20人以上に会いました。

田舎では昼間でもそんなに多くの人に会うことは無いので、びっくりです。

で、金鳥山の登山道にはほとんど石らしいものがなかったので、さらに進んで風吹岩という見晴らしのいいところへ。

ほとんどの石が切ったように角があり、単に風化して地上に現れたものでは無いような気もするが、今のところ特に祭祀していたとかという情報は聞いたことが無い。

メンヒルか磐座だと思うんですが。

猫がいました。ついでにイノシシも。

人慣れしているようで一定の距離を保って近づいては来ませんでした。

今回の目的は更に六甲山を登ることでは無いので、ここから下山。

保久良神社につく頃には明るくなっていました。

境内には社の周囲を取り囲むように列石が、寸断されているようではあるが多く見られる。

手前の石に線刻があるような気も。

大きめの磐座も。

金鳥山自体にはここ以外に巨石は無かったので、もっと山上か下から運んだとしか思えません。自然石利用では無いように思えます。

遺物も至る所から多数発掘されているらしいので、かなりな歴史と信仰があったようです。

やっぱり街は違うなと感心。

田舎の磐座では磐座の下部からしか何も見つかりません。

ちなみに保久良神社の標高は200メートル程度、またしても200メートルです。

岡山鬼ノ城、屋島の城等と同じ、200メートルラインに巨石。

偶然では無い、はず。

地元の人以外でし知っているのは 、六甲山を登る人か、カタカムナ文字に興味のあるマニアくらいでしょう。

その昔この神社のある金鳥山山中で楢崎皐月が平十字なる人物よりのカタカムナ文字の巻物を見せられたという 。ただそのカタカムナ文字は、保久良神社とは直接の関係は無いようで、神社の記述にはどこにも見られない。

そもそも真偽すら明らかでない文字なので、本当に金鳥山で見せられたのかも怪しい。平十字という名前も金鳥山西側にある十文字山からとってるんじゃないかとも思われる。

私はカタカムナ自体を疑っているのではなくて、その場所を楢崎氏がぼかしているんじゃないのかと思っている。

以前読んだ本では、「池の周りに調査のために張ったワイヤーが動物の生活に影響を与えていると言って、平十字と名乗る猟師がクレームをつけてきて云々」と書かれていたと記憶しているが、金鳥山には池が見当たらないのである。

どこか別の山で起こった出来事を金鳥山に置き換えている、もしくは近辺の山の総称として金鳥山といったのかもしれない。

それはともかく、この保久良神社、磐座の宝庫である。

今回、高松深夜1時発のフェリーで神戸に5時過ぎに着き、そのまま保久良神社へ向かったので到着時、真っ暗である。

この時間に金鳥山を登るのは無謀かもしれないと思いつつ、近くのコインパーキングに車を停め、保久良神社に向かう。

神社に近付くにつれ、5時半だというのに何人もの人とすれ違ったり、追い越したりする。

境内に着くとこの時間のこんぴらさんではまず見られないほどの人が参拝している。

ただ、拝殿の前以外は暗くて何も見えないので、参拝だけすませて登山道へ向かう。

ただ、初めての場所なので、道の分岐点が見えないし、わからない。

他の人達が歩いて行く方へついて行くと、登山道の道標があった。

念のためにと持ってきていたヘッドランプと光量の強い懐中電灯を頼りに、出発。

大阪湾の夜景がきれいです。

さすがに大部分の人は参拝だけで、登山道にはほとんどいない。

ライトの灯りと自分の足音以外何もきこえない暗闇の中で、突然物音が、イノシシかと思いきや、他の登山者の足音。

他にも登っている人がいてひと安心、結局往復で20人以上に会いました。

田舎では昼間でもそんなに多くの人に会うことは無いので、びっくりです。

で、金鳥山の登山道にはほとんど石らしいものがなかったので、さらに進んで風吹岩という見晴らしのいいところへ。

ほとんどの石が切ったように角があり、単に風化して地上に現れたものでは無いような気もするが、今のところ特に祭祀していたとかという情報は聞いたことが無い。

メンヒルか磐座だと思うんですが。

猫がいました。ついでにイノシシも。

人慣れしているようで一定の距離を保って近づいては来ませんでした。

今回の目的は更に六甲山を登ることでは無いので、ここから下山。

保久良神社につく頃には明るくなっていました。

境内には社の周囲を取り囲むように列石が、寸断されているようではあるが多く見られる。

手前の石に線刻があるような気も。

大きめの磐座も。

金鳥山自体にはここ以外に巨石は無かったので、もっと山上か下から運んだとしか思えません。自然石利用では無いように思えます。

遺物も至る所から多数発掘されているらしいので、かなりな歴史と信仰があったようです。

やっぱり街は違うなと感心。

田舎の磐座では磐座の下部からしか何も見つかりません。

ちなみに保久良神社の標高は200メートル程度、またしても200メートルです。

岡山鬼ノ城、屋島の城等と同じ、200メートルラインに巨石。

偶然では無い、はず。

2015年12月31日

Posted by こち at

◆ 2015年12月31日18:01 Comment(0)

鷲羽山穴場稲荷

瀬戸大橋を渡る度、本州に入るその瞬間、トンネルの上にごつごつと並ぶ岩山。

あの岩山の橋のすぐ横を走る道沿いに穴場稲荷という神社がある。

神社自体は道路から少し上がったところにあるので、あっという間に到着。

そこからさらに奥の院がある。

岩場の奥の院。

行かないわけがありません。

巨石の間を石段が続き、少し登ると岩屋になっている。

途中、一枚岩が聳え立つが、眼が刻まれているかのような模様(睫毛付き)。

途中にあった手水は、なぜか魚の形。

岩と岩の間に開いた岩屋の中にはお稲荷さんが祀られているが、バラックの屋根がとりあえず風雨から岩屋を守っている。

岩屋を囲む岩々には、丸い凹みが多数ついているところから見て、往事は木の柱と梁でしっかりとした社になっていたようである。

さて、この岩屋は山の中腹あたりにあるので、そこから上を見上げると、さらに大きな岩が頂上まで続いている。

そうなるとなんだか登りたくなるのが、猿か、煙か、いやバカである。

迷わず、岩に張り付きます。

といっても、頂上までは数十メートルの高さしかないので、あっという間に頂上真下の大岩にたどり着きます。

登攀ルートを探していると、下で待っていた連れがしびれを切らし出したので、あきらめて下ります。

ここは、観光地である鷲羽山の展望台から近いところにあるので、そちらからも回ってみることにします。

駐車場から風化した花こう岩の岡を上がっていくと、ビジターセンターがあり、さらに進むとさっきの岩場の真上に出る。

遊歩道の真下が穴場稲荷である。

遊歩道よりも高い位置に展望台のような形で巨石を積み上げたのろし台のようなものがある。

これが古代の何かの施設なのか、自然にできたものかはわからないが、今は展望台になっている。

ここからが、香川との最短距離なので、超古代においては通信施設があった可能性は十分にあるのだが、いかんせん観光地化が進みすぎていて、古の姿は見えてこない。

ただ、私が瀬戸内沿岸通信ネットワークを作るとすれば、ここは絶対はずせないポイントの中でも最重要地点になることは間違いない。

眼下に広がる瀬戸内海と橋を見ながら、そんな妄想にふけるのであった。

あの岩山の橋のすぐ横を走る道沿いに穴場稲荷という神社がある。

神社自体は道路から少し上がったところにあるので、あっという間に到着。

そこからさらに奥の院がある。

岩場の奥の院。

行かないわけがありません。

巨石の間を石段が続き、少し登ると岩屋になっている。

途中、一枚岩が聳え立つが、眼が刻まれているかのような模様(睫毛付き)。

途中にあった手水は、なぜか魚の形。

岩と岩の間に開いた岩屋の中にはお稲荷さんが祀られているが、バラックの屋根がとりあえず風雨から岩屋を守っている。

岩屋を囲む岩々には、丸い凹みが多数ついているところから見て、往事は木の柱と梁でしっかりとした社になっていたようである。

さて、この岩屋は山の中腹あたりにあるので、そこから上を見上げると、さらに大きな岩が頂上まで続いている。

そうなるとなんだか登りたくなるのが、猿か、煙か、いやバカである。

迷わず、岩に張り付きます。

といっても、頂上までは数十メートルの高さしかないので、あっという間に頂上真下の大岩にたどり着きます。

登攀ルートを探していると、下で待っていた連れがしびれを切らし出したので、あきらめて下ります。

ここは、観光地である鷲羽山の展望台から近いところにあるので、そちらからも回ってみることにします。

駐車場から風化した花こう岩の岡を上がっていくと、ビジターセンターがあり、さらに進むとさっきの岩場の真上に出る。

遊歩道の真下が穴場稲荷である。

遊歩道よりも高い位置に展望台のような形で巨石を積み上げたのろし台のようなものがある。

これが古代の何かの施設なのか、自然にできたものかはわからないが、今は展望台になっている。

ここからが、香川との最短距離なので、超古代においては通信施設があった可能性は十分にあるのだが、いかんせん観光地化が進みすぎていて、古の姿は見えてこない。

ただ、私が瀬戸内沿岸通信ネットワークを作るとすれば、ここは絶対はずせないポイントの中でも最重要地点になることは間違いない。

眼下に広がる瀬戸内海と橋を見ながら、そんな妄想にふけるのであった。

2014年10月21日

Posted by こち at

◆ 2014年10月21日01:31 Comment(0)

岡山玉野の玉比咩神社

玉野の地名の由来になったという玉比咩神社。

三井造船から10分くらいの交差点にある。

鳥居をくぐる前から玉石はどっしり立っている。

もともとはその名の通り丸かったらしいが、割られたのか、割れたかして今の三角っぽい形になったらしい。

その昔、この玉石から3つの火の玉が出てその火の飛び出した部分が日輪となって残っていると由緒書きにあったが、それがどこにあるのかははっきり確認できなかったが、裏側の亀裂の左側にある窪みのことかもしれない。

その飛び出した火の玉の行先は一つは岡山市の西大寺、もう一つは牛窓なので、北と東に向かったようである。三つ目の火の玉は逆に西側の臥龍稲荷に向かったという。前者二つははっきりとしたポイントがわからないので調べようがないが、臥龍稲荷は歩いて5分。

そもそもこの玉比咩神社は臥龍山の麓の斜面にあって、玉石はその斜面が途切れたところにある。神社自体ももともとは臥龍山中腹にあったという。

当然、臥龍稲荷に向かいます。というか、もうすでにいわくありげな石組みが見えています。

本殿すぐ裏の石段を登って5分。巨石の石組みが海を向いています。

当然、玉石も見えます。

目を凝らしてみると、玉石裏側の日輪らしき窪みも樹が邪魔しなかったら見えそうです。

あそこから火の玉が飛んできたとすると、臥龍稲荷の石組みにも痕跡があるはず。

振り返ってお社の後ろの岩肌をよく見ると、明らかに人工的に彫られた三日月型の窪みがあります。真ん丸ではないものの、広島の向島と尾道の千光寺にあった鏡岩に似た感じです。

ということは、玉石もこの臥龍稲荷も古代の光通信の遺構かもしれません。

この辺りは瀬戸内海の幅の狭い地域、香川側にもなにか対応するものがある可能性が出てきます。

が、この玉石の南側には別の山が、東には島があるので、直接五色台や、屋島は見えませんでした。

どうやら、本州側だけの施設のようです。

ふと地図を見ていると、西大寺と玉野の中間に金甲山があるじゃないですか!

金甲山の頂上には神籬だといわれている組石が存在するじゃないですか!

金甲山神籬

金甲山頂上はテレビ塔と無線中継局が林立していて、おまけにその神籬も展望台のコンクリが間近に迫っており、原型はとどめてなさそうです。

ただ、今も昔もアンテナというやつの設置条件は変わりません。

臥龍山も鉄塔だらけです。超古代も今と同じように電波か光で通信してたんでしょうね。

三井造船から10分くらいの交差点にある。

鳥居をくぐる前から玉石はどっしり立っている。

もともとはその名の通り丸かったらしいが、割られたのか、割れたかして今の三角っぽい形になったらしい。

その昔、この玉石から3つの火の玉が出てその火の飛び出した部分が日輪となって残っていると由緒書きにあったが、それがどこにあるのかははっきり確認できなかったが、裏側の亀裂の左側にある窪みのことかもしれない。

その飛び出した火の玉の行先は一つは岡山市の西大寺、もう一つは牛窓なので、北と東に向かったようである。三つ目の火の玉は逆に西側の臥龍稲荷に向かったという。前者二つははっきりとしたポイントがわからないので調べようがないが、臥龍稲荷は歩いて5分。

そもそもこの玉比咩神社は臥龍山の麓の斜面にあって、玉石はその斜面が途切れたところにある。神社自体ももともとは臥龍山中腹にあったという。

当然、臥龍稲荷に向かいます。というか、もうすでにいわくありげな石組みが見えています。

本殿すぐ裏の石段を登って5分。巨石の石組みが海を向いています。

当然、玉石も見えます。

目を凝らしてみると、玉石裏側の日輪らしき窪みも樹が邪魔しなかったら見えそうです。

あそこから火の玉が飛んできたとすると、臥龍稲荷の石組みにも痕跡があるはず。

振り返ってお社の後ろの岩肌をよく見ると、明らかに人工的に彫られた三日月型の窪みがあります。真ん丸ではないものの、広島の向島と尾道の千光寺にあった鏡岩に似た感じです。

ということは、玉石もこの臥龍稲荷も古代の光通信の遺構かもしれません。

この辺りは瀬戸内海の幅の狭い地域、香川側にもなにか対応するものがある可能性が出てきます。

が、この玉石の南側には別の山が、東には島があるので、直接五色台や、屋島は見えませんでした。

どうやら、本州側だけの施設のようです。

ふと地図を見ていると、西大寺と玉野の中間に金甲山があるじゃないですか!

金甲山の頂上には神籬だといわれている組石が存在するじゃないですか!

金甲山神籬

金甲山頂上はテレビ塔と無線中継局が林立していて、おまけにその神籬も展望台のコンクリが間近に迫っており、原型はとどめてなさそうです。

ただ、今も昔もアンテナというやつの設置条件は変わりません。

臥龍山も鉄塔だらけです。超古代も今と同じように電波か光で通信してたんでしょうね。

2014年10月20日

Posted by こち at

◆ 2014年10月20日01:03 Comment(2)

多度津町山階岡の巨石

詳細が全く分かりませんが、いつもの散歩道にある門のような巨石です。

南向きに門のように立っています。

左右の石柱の間は祭壇のようになっていて、そこに亀山翁なる人物の碑が建てられている。

この岡のような小山は西側に神社。

頂上は廃寺跡。

この山がずっと信仰の対象となってきたことは間違いないようです。

南向きに門のように立っています。

左右の石柱の間は祭壇のようになっていて、そこに亀山翁なる人物の碑が建てられている。

この岡のような小山は西側に神社。

頂上は廃寺跡。

この山がずっと信仰の対象となってきたことは間違いないようです。

2014年06月22日

Posted by こち at

◆ 2014年06月22日18:05 Comment(0)

岡山鬼の岩屋

前回、鬼ノ城へ行った際、時間切れで行けなかった岩屋へ行ってきた。

場所は鬼ノ城よりさらに奥へ行ったところで、かなり近い。

ここは山岳仏教の遺跡でもあるが、それ以前はやはり古代巨石遺跡としか思えない。

まずは、岩屋寺から見ていく。

この境内に「鬼の差上岩」といわれる巨石遺構がある。

立派な石組みです。

次に「鬼の餅つき岩」。

表面に丸い窪みがあることからそう呼ばれているのだとは思うが、私には倒れた鏡岩にしか見えない。

窪みは何らかの反射板を埋め込んでいた跡に見える。

「鯉岩」

倒れた烏帽子岩のようなメンヒルか?

「八畳岩」

「屏風岩」

「汐差岩」

広島の宮島山頂付近にある潮の干満を示す不思議な潮位石と同じようなものか?

すぐ横に「方位石」

この辺りは一面巨岩が敷き詰められたように広がっている。

「岩切観音」

巨石の壁に観音様の磨崖仏があるが、どう見ても人工的に積まれた石組。

この上は山頂まで階段状に巨石が積み重なっているが、藪に囲まれているため登って見ないと確認できない。←当然登ってます。

この後、残りの遊歩道も何も名前はついていないものの、巨石の積石のオンパレードです。

場所は鬼ノ城よりさらに奥へ行ったところで、かなり近い。

ここは山岳仏教の遺跡でもあるが、それ以前はやはり古代巨石遺跡としか思えない。

まずは、岩屋寺から見ていく。

この境内に「鬼の差上岩」といわれる巨石遺構がある。

立派な石組みです。

次に「鬼の餅つき岩」。

表面に丸い窪みがあることからそう呼ばれているのだとは思うが、私には倒れた鏡岩にしか見えない。

窪みは何らかの反射板を埋め込んでいた跡に見える。

「鯉岩」

倒れた烏帽子岩のようなメンヒルか?

「八畳岩」

「屏風岩」

「汐差岩」

広島の宮島山頂付近にある潮の干満を示す不思議な潮位石と同じようなものか?

すぐ横に「方位石」

この辺りは一面巨岩が敷き詰められたように広がっている。

「岩切観音」

巨石の壁に観音様の磨崖仏があるが、どう見ても人工的に積まれた石組。

この上は山頂まで階段状に巨石が積み重なっているが、藪に囲まれているため登って見ないと確認できない。←当然登ってます。

この後、残りの遊歩道も何も名前はついていないものの、巨石の積石のオンパレードです。

2014年03月15日

Posted by こち at

◆ 2014年03月15日01:21 Comment(0)

高尾山の石組遺構

観音寺市大野原町の高尾山。496m

豊稔池の北側の山である。

豊稔池よりさらに西に進んだ田野々地区から上がっていく。

最初は未舗装のフラットな林道を快適に進む。

この後は、イノシシの掘り返した跡と石が散乱していて足場は悪くなってくる。

小さな峰を登り降りすると、ほぼ崖のような斜面にあたり這うように登って行く。

するとこのピークのてっぺんに、立派な石組みが見えてくる。

二段の石垣で組まれた台座に乗る社である。

かなり古いもので掘られた字は読みづらいが、寛永とだけみえるので江戸時代の物らしい。

高尾山の頂上はさらに東へ進まないといけない。

この散乱した石、どうやらこの峰の自然石を割って配置していたものらしい。

石畳、もしくは石段が往時は完備した立派な道だったようである。

石組みで作られた排水溝らしき遺構も見える。

尾根筋をしばらく進むとまた峰がある。

この峰は完全な石段、もしくは城壁状になっている。

峰のてっぺんには、磐座らしき巨石も積まれている。ここからは見晴らしがよく、伊吹島や観音寺の平野まで見渡せる。

通信施設の設置には最適である。

さらに東へ峰を下るが、その尾根筋はやはり石畳が敷かれていたらしく、手ごろな大きさの割石が無数に地表に顔を出している。

頂上の登りも石段であったらしく、途中小さな立石もある。

頂上にはとりたてては何もないが、さらに進んだ東側の斜面も石段であったようだ。

頂上の峰を降り切ると石は突然無くなってしまう。

その後一つ峰を進んだが、全く石は転がっていないので、西の端の社から頂上の峰までが、何らかの遺跡であるのは間違いない。

超古代の通信施設跡かもしれないし、屋島とならぶ古代城郭であったかもしれない。神社かお寺になったのはその後であろうとは思うが、長い歴史の中、誰かが何かのためにおそらく何度も、違う目的のために築いたのであろう石組みがこうして放置されているのを見ると残念である。

幸いこの付近の山の尾根筋はどこも防火帯として、定期的に草刈が行われているので、ほかのほったらかしの山に比べると保存がよい。

確実なのは、ここは寛永年間以前に建てられた神社があることである。少なくとも400年ぐらい前から続いていることだけは確かだ。

※写真中、自転車が多数写っていますが、まず乗って行けるところではないので参考にはなさらない方がミノタメかと。

より大きな地図で 磐座 を表示

豊稔池の北側の山である。

豊稔池よりさらに西に進んだ田野々地区から上がっていく。

最初は未舗装のフラットな林道を快適に進む。

この後は、イノシシの掘り返した跡と石が散乱していて足場は悪くなってくる。

小さな峰を登り降りすると、ほぼ崖のような斜面にあたり這うように登って行く。

するとこのピークのてっぺんに、立派な石組みが見えてくる。

二段の石垣で組まれた台座に乗る社である。

かなり古いもので掘られた字は読みづらいが、寛永とだけみえるので江戸時代の物らしい。

高尾山の頂上はさらに東へ進まないといけない。

この散乱した石、どうやらこの峰の自然石を割って配置していたものらしい。

石畳、もしくは石段が往時は完備した立派な道だったようである。

石組みで作られた排水溝らしき遺構も見える。

尾根筋をしばらく進むとまた峰がある。

この峰は完全な石段、もしくは城壁状になっている。

峰のてっぺんには、磐座らしき巨石も積まれている。ここからは見晴らしがよく、伊吹島や観音寺の平野まで見渡せる。

通信施設の設置には最適である。

さらに東へ峰を下るが、その尾根筋はやはり石畳が敷かれていたらしく、手ごろな大きさの割石が無数に地表に顔を出している。

頂上の登りも石段であったらしく、途中小さな立石もある。

頂上にはとりたてては何もないが、さらに進んだ東側の斜面も石段であったようだ。

頂上の峰を降り切ると石は突然無くなってしまう。

その後一つ峰を進んだが、全く石は転がっていないので、西の端の社から頂上の峰までが、何らかの遺跡であるのは間違いない。

超古代の通信施設跡かもしれないし、屋島とならぶ古代城郭であったかもしれない。神社かお寺になったのはその後であろうとは思うが、長い歴史の中、誰かが何かのためにおそらく何度も、違う目的のために築いたのであろう石組みがこうして放置されているのを見ると残念である。

幸いこの付近の山の尾根筋はどこも防火帯として、定期的に草刈が行われているので、ほかのほったらかしの山に比べると保存がよい。

確実なのは、ここは寛永年間以前に建てられた神社があることである。少なくとも400年ぐらい前から続いていることだけは確かだ。

※写真中、自転車が多数写っていますが、まず乗って行けるところではないので参考にはなさらない方がミノタメかと。

より大きな地図で 磐座 を表示

2014年03月10日

Posted by こち at

◆ 2014年03月10日00:53 Comment(0)

金山、常山

坂出市金山、国道11号線を高松に向かって左手にある山である。

金山から常山はほぼ一つの山塊で、「金山高速」とまで言われるハイスピード国道の「金山トンネル」はその途中をくりぬいていることになる。

登山道は国道から少々離れているので、非常に探しづらい。

我々が登ったルートは、金山小学校のある道の笠山と金山の距離が一番狭い地域にあるため池の近くから始まっているが、小さな案内板があるだけなのでかなりわかりにくい。

もともと細い道から、さらに細い道を山側に登って行くと、横潮神社が見えてくる。

この神社礎石からして、例のサヌカイトでできている。ここら一帯は有名なサヌカイトの産地で、道端の石を適当に拾って叩いてみても、キンキンと高い音が響く。

確かこれは天然記念物、持って帰っては違法となるので、現地で楽しむだけにして先に進みましょう。

車はこの横潮神社におかせていただいて、ここからは歩きになる。

少し進んで、車止めのチェーンをまたぎ、しばらく進むと、隣の常山との分岐にあたり、ここを左に進む。

頂上は比較的平らだが、樹木が茂っており、見晴らしは無い。

三角点は見つからなかったが、中央付近に古墳を発見。天蓋は無くなっているが、石室はきちんと残っていた。

頂上付近は重機が入っており、かなり手が加えられており、古墳以外にめぼしいものは無い。

頂上から少し下りた北側は見晴らしがよいが、かなり崩されていて、古代を偲べるものはなさそうである。

次の常山には元来た道を分岐まで戻り、尾根筋を渡っていく。

ここがちょうど金山トンネルの真上に当たる。

尾根筋を渡り終えると、急な道に変わり、大きな石が増えてくるが、金山とは違いサヌカイトは一切無し。

頂上付近より、巨石が配置されており、人工物っぽくなってくる。

登りきると、頂上の台地は巨石が多く、三角点は平石が重ねられた台の上にある。

海側には倒れたらしい烏帽子岩、その横に石の壁らしき人工物。

南側へ回ると、真南に向かって、鏡岩が設置されている。

さらに進むと、小さな社があるが、こちらも巨石の石組土台の上に安置されて、真南を向いている。

ここからは、郷師山、城山、飯野山と各磐座の存在する山々が望める。

また、標高は283m。

またしても200m強の位置にある巨石遺跡である。

古代、ここも海中の小島であったに違いない。

古の灯台跡か、はたまた通信施設の跡か?

どちらにせよ、これまでの調査と同じく、海抜200強に存在する磐座、立石、岩境が確認できた。

これでますます古代超海進期瀬戸内ネットワーク説への確信が深まったのであった。(誰も賛同はしてくれていないが)

金山から常山はほぼ一つの山塊で、「金山高速」とまで言われるハイスピード国道の「金山トンネル」はその途中をくりぬいていることになる。

登山道は国道から少々離れているので、非常に探しづらい。

我々が登ったルートは、金山小学校のある道の笠山と金山の距離が一番狭い地域にあるため池の近くから始まっているが、小さな案内板があるだけなのでかなりわかりにくい。

もともと細い道から、さらに細い道を山側に登って行くと、横潮神社が見えてくる。

この神社礎石からして、例のサヌカイトでできている。ここら一帯は有名なサヌカイトの産地で、道端の石を適当に拾って叩いてみても、キンキンと高い音が響く。

確かこれは天然記念物、持って帰っては違法となるので、現地で楽しむだけにして先に進みましょう。

車はこの横潮神社におかせていただいて、ここからは歩きになる。

少し進んで、車止めのチェーンをまたぎ、しばらく進むと、隣の常山との分岐にあたり、ここを左に進む。

頂上は比較的平らだが、樹木が茂っており、見晴らしは無い。

三角点は見つからなかったが、中央付近に古墳を発見。天蓋は無くなっているが、石室はきちんと残っていた。

頂上付近は重機が入っており、かなり手が加えられており、古墳以外にめぼしいものは無い。

頂上から少し下りた北側は見晴らしがよいが、かなり崩されていて、古代を偲べるものはなさそうである。

次の常山には元来た道を分岐まで戻り、尾根筋を渡っていく。

ここがちょうど金山トンネルの真上に当たる。

尾根筋を渡り終えると、急な道に変わり、大きな石が増えてくるが、金山とは違いサヌカイトは一切無し。

頂上付近より、巨石が配置されており、人工物っぽくなってくる。

登りきると、頂上の台地は巨石が多く、三角点は平石が重ねられた台の上にある。

海側には倒れたらしい烏帽子岩、その横に石の壁らしき人工物。

南側へ回ると、真南に向かって、鏡岩が設置されている。

さらに進むと、小さな社があるが、こちらも巨石の石組土台の上に安置されて、真南を向いている。

ここからは、郷師山、城山、飯野山と各磐座の存在する山々が望める。

また、標高は283m。

またしても200m強の位置にある巨石遺跡である。

古代、ここも海中の小島であったに違いない。

古の灯台跡か、はたまた通信施設の跡か?

どちらにせよ、これまでの調査と同じく、海抜200強に存在する磐座、立石、岩境が確認できた。

これでますます古代超海進期瀬戸内ネットワーク説への確信が深まったのであった。(誰も賛同はしてくれていないが)

2014年02月12日

Posted by こち at

◆ 2014年02月12日01:41 Comment(0)

倉敷阿智神社の磐座

珍しく、有名な倉敷美観地区へ足を運んできました。

といっても、美観地区だけが目的な訳はなく、メインは磐座です。

で、場所は意外なことに美観地区にくっついた鶴形山という小山の頂上。

普通の観光地にある磐座は、私にとっては初めての経験。

市役所の駐車場に車を停めて、のんびり美観地区へ潜入していきます。

よく写真で紹介されているお堀のあるメインの通りから、人力車の客待ちしている橋のたもとより東の路地へ入り、左に行って右へ曲がると、石段が見えてきます。

ここが阿智神社の参道。

石段を登りきるとすぐ本宮、かなり低い山です。

こんなところに本当に磐座があるのか?

疑問に思いつつ本宮にお参りします。

本宮は至ってふつう。

どこに磐座があるのかと、ぐるりと右手に回ると、裏手に菅原社が見えます。

「東風中国語サービス」といううちの社名は、中国やマージャンでよく使われている「トンプー」という単語とは全く関係なく、学問の神様道真公の有名な「こちふかばにおいおこせしうめの・・・」という歌からいただいておりますので、必ず菅原社にはお参りします。

その菅原社の真横に邪魔そうに立っている立石を発見!!

その手前の天照大神を祭っているところにも立石。

この立石から横に岩境が続きます。

さらに本宮左手に回ると、この山の名前にもなっている鶴と亀の磐座があります。

が、磐座というよりは庭石。

よくよく案内板を読んでみると

この磐座も岩境も神社もすべて応神天皇の時代に朝鮮半島から阿智使主が帰化した際にこの国に同化するため建てたとのこと。

陰陽思想を取り入れたニュータイプの磐座とのことで、創建された時期がはっきりわかっている珍しい磐座。

道理で、こんな100Mもなさそうな丘のような山に立っており、しかも庭石然とした佇まいな訳です。

私の自論、「磐座は超古代250m海進期の通信施設の遺物」説に反しているのは当然のことだったのです。

逆に言うと、海抜の低い位置の磐座は最近の物という証拠の一つになります。

さらに鶴形山公園側(山の東斜面)にも岩境か磐座かわからない石組みがあります。

ストーンサークルの石の間に記念碑を建てたようです。

車道をずっと下って行くと、山裾にもう一つ磐座と呼ばれている庭石があります。

ここは、書物に作られたいきさつがあるという、私の期待していた遺跡ではなかったものの、その時代に磐座や岩境がはっきりした形で信仰の対象になっていたということを証明する貴重な遺跡であると言えます。

ま、そもそも応神天皇っていう人が、実在したかどうかも怪しいので、歴史時代と言っていいのかどうかはわかりませんが。

大きな地図で見る

といっても、美観地区だけが目的な訳はなく、メインは磐座です。

で、場所は意外なことに美観地区にくっついた鶴形山という小山の頂上。

普通の観光地にある磐座は、私にとっては初めての経験。

市役所の駐車場に車を停めて、のんびり美観地区へ潜入していきます。

よく写真で紹介されているお堀のあるメインの通りから、人力車の客待ちしている橋のたもとより東の路地へ入り、左に行って右へ曲がると、石段が見えてきます。

ここが阿智神社の参道。

石段を登りきるとすぐ本宮、かなり低い山です。

こんなところに本当に磐座があるのか?

疑問に思いつつ本宮にお参りします。

本宮は至ってふつう。

どこに磐座があるのかと、ぐるりと右手に回ると、裏手に菅原社が見えます。

「東風中国語サービス」といううちの社名は、中国やマージャンでよく使われている「トンプー」という単語とは全く関係なく、学問の神様道真公の有名な「こちふかばにおいおこせしうめの・・・」という歌からいただいておりますので、必ず菅原社にはお参りします。

その菅原社の真横に邪魔そうに立っている立石を発見!!

その手前の天照大神を祭っているところにも立石。

この立石から横に岩境が続きます。

さらに本宮左手に回ると、この山の名前にもなっている鶴と亀の磐座があります。

が、磐座というよりは庭石。

よくよく案内板を読んでみると

この磐座も岩境も神社もすべて応神天皇の時代に朝鮮半島から阿智使主が帰化した際にこの国に同化するため建てたとのこと。

陰陽思想を取り入れたニュータイプの磐座とのことで、創建された時期がはっきりわかっている珍しい磐座。

道理で、こんな100Mもなさそうな丘のような山に立っており、しかも庭石然とした佇まいな訳です。

私の自論、「磐座は超古代250m海進期の通信施設の遺物」説に反しているのは当然のことだったのです。

逆に言うと、海抜の低い位置の磐座は最近の物という証拠の一つになります。

さらに鶴形山公園側(山の東斜面)にも岩境か磐座かわからない石組みがあります。

ストーンサークルの石の間に記念碑を建てたようです。

車道をずっと下って行くと、山裾にもう一つ磐座と呼ばれている庭石があります。

ここは、書物に作られたいきさつがあるという、私の期待していた遺跡ではなかったものの、その時代に磐座や岩境がはっきりした形で信仰の対象になっていたということを証明する貴重な遺跡であると言えます。

ま、そもそも応神天皇っていう人が、実在したかどうかも怪しいので、歴史時代と言っていいのかどうかはわかりませんが。

大きな地図で見る

2014年01月14日

Posted by こち at

◆ 2014年01月14日00:51 Comment(0)

滝山竜王社

遅ればせながら、あけましておめでとうございます。

うちは旧正月の方が本番なので、あんまり実感はありませんが。

正月休みはずっとヴェスパの修理に明け暮れてました。

前回行った立石山ですが、後日再訪してきました。

先ず、国道377号線にある道標から入っていきます。

ここまでは、前回と同じ。

先日の駐車場には行かず、その手前にあるもう一つの登山道入り口から登ります。

道路から少し入ったところにこんな看板があるのですが、初めてだと見落としそうになります。

ミカン山のイノシシ除け電撃柵を越えて、山へ入ります。

数分で簡易トイレ。

なぜ中国語?台湾土産のステッカーでも貼ったのだろうか?

このトイレを曲がると突然、石組の崩壊した参道が現れます。

すぐに山の名前の由来であろう竜王社の立石が現れますが、この山は滝山、続きの峰の最高峰が立石山。

高さ3m程度。

横、後ろ、崖の途中にも一回り小さな石が配置されています。

手水ももともとあった石をくりぬいているようです。

後にも巨石、もともとは並んでいたのが崩れたようです。

この竜王社、登り始めて10分で着いちゃいます。

滝山、立石山ともに頂上は430m程度、そんなに高くはないんだから、頂上に神社があってもよさそうモノです。

では、なぜ頂上ではなく、中途半端なところにあるのか?

私は海抜にあり、とみています。

実は、この竜王社、標高250m~300m位のところに鎮座しています。

屋島、鬼ノ城などの古代山城とされる遺物が大体250m強の場所に存在することから導き出したわたくしの勝手な説の通り、ここも超古代海岸線であったからに他なりません。

当時、ここは海辺で頂上は200m近い高さ、巨石は持ち上がらないので、前回見た通り頂上付近の峰々には小さな石で囲った磐境があるのみ。

また、竜王社の石の形、海岸で浸食されて丸くなった石が風化したように見えます。

以上の理由により、ここも超古代瀬戸内海岸ネットワークの通信基地であったとの結論に至るのであります。

毎度、私の妄想にお付き合いいただきありがとうございます。

本年も変わらず(性格は変わっているとよく言われる)、巨石探索に邁進いたしますので、大きな心で見守ってやってください。

より大きな地図で 磐座 を表示

うちは旧正月の方が本番なので、あんまり実感はありませんが。

正月休みはずっとヴェスパの修理に明け暮れてました。

前回行った立石山ですが、後日再訪してきました。

先ず、国道377号線にある道標から入っていきます。

ここまでは、前回と同じ。

先日の駐車場には行かず、その手前にあるもう一つの登山道入り口から登ります。

道路から少し入ったところにこんな看板があるのですが、初めてだと見落としそうになります。

ミカン山のイノシシ除け電撃柵を越えて、山へ入ります。

数分で簡易トイレ。

なぜ中国語?台湾土産のステッカーでも貼ったのだろうか?

このトイレを曲がると突然、石組の崩壊した参道が現れます。

すぐに山の名前の由来であろう竜王社の立石が現れますが、この山は滝山、続きの峰の最高峰が立石山。

高さ3m程度。

横、後ろ、崖の途中にも一回り小さな石が配置されています。

手水ももともとあった石をくりぬいているようです。

後にも巨石、もともとは並んでいたのが崩れたようです。

この竜王社、登り始めて10分で着いちゃいます。

滝山、立石山ともに頂上は430m程度、そんなに高くはないんだから、頂上に神社があってもよさそうモノです。

では、なぜ頂上ではなく、中途半端なところにあるのか?

私は海抜にあり、とみています。

実は、この竜王社、標高250m~300m位のところに鎮座しています。

屋島、鬼ノ城などの古代山城とされる遺物が大体250m強の場所に存在することから導き出したわたくしの勝手な説の通り、ここも超古代海岸線であったからに他なりません。

当時、ここは海辺で頂上は200m近い高さ、巨石は持ち上がらないので、前回見た通り頂上付近の峰々には小さな石で囲った磐境があるのみ。

また、竜王社の石の形、海岸で浸食されて丸くなった石が風化したように見えます。

以上の理由により、ここも超古代瀬戸内海岸ネットワークの通信基地であったとの結論に至るのであります。

毎度、私の妄想にお付き合いいただきありがとうございます。

本年も変わらず(性格は変わっているとよく言われる)、巨石探索に邁進いたしますので、大きな心で見守ってやってください。

より大きな地図で 磐座 を表示

2013年12月21日

Posted by こち at

◆ 2013年12月21日02:00 Comment(2)

立石山

三豊市、旧山本町神田の立石山。

名前からして大きな石が建っていそうな予感。

国道377号線立石バス停から谷を下り、1キロちょっと進んだところに登山口があり、大きな看板で教えてくれています。

ここから入ります。

ここが登山口。

登り始めはそこそこなだらかなお散歩コースですが、中腹より先は一変します。

階段状になっている所もありますが、ここは登山道かそれとも崩落後の工事現場かと疑うほどの急斜面。

背が低い子供だと1段1段が高すぎて苦労しそうです。

とはいっても、登り口から頂上まで30分程度。

頂上からの景色は絶景。420M。

このまま引き返しては面白くないので、すぐ隣の峰に行ってみます。

こちらには、有名なのに誰もあったことがないキティ山岳会の山頂標がかかっていますが、433M。

さっきの420Mの頂上はいったい?

433Mの頂上付近は狭いですが、かつて何かの礎石か、岩境であろう列石が少しだけ顔を出しています。

誰かが巻いた登山道を示す赤テープがさらに続いているので下ってみます。

5,6分進むと、人工物らしき石組が現れます。磐座でしょう。

四角い石の上に三角形に近い石が載っています。

2,3分で、さらに次のピークに到着。

ここも頂上付近は岩境らしき列石が少しだけ顔を覗かせ、その中央に大きめの石があります。倒木の下敷きになっていますが。

このピークを下って、さらに7,8分進むとまた1M足らずの石を組み合わせたものが現れます。

さらに5分後には、石組が崩れたのか、何かの礎石だったらしい石が散らばっているのが見えます。

さらに進むと、植林された地域になり、仲南竜王山との境、竹ノ尾越えに到着。元に戻るのは嫌なので、竜王山に登ります。竜王山も立石山と同様長細い屏風上の山ですが、こちらは全く、石組などは存在しません。山頂まで植林されているからでしょう。

帰りは、竹ノ尾越えから国道377号線側へ、四国の道を下ります。

立石山は、どの石組や岩境もかなり古い石の様で、表面の風化が千年やそこらではなさそうに見えます。

この立石山、細長い山脈状で、東側はその他の山々で展望はありませんが、西側は樹木が無ければ、各ピーク付近から観音寺方面を一望できます。

古代の通信施設か、信仰の山か。

どちらにせよ、となりの竜王山(旧仲南町の低い方の)が山頂まで植林されているのに比べ、立石山はほぼ手つかずの雑木林で覆われているので、古の姿が長く保たれてきたのでしょう。

ところで立石山の立石ってどこにあったんだ?

途中の岩境や磐座は立石というほど立ってもいなかったし、高くもなかった。

と思いつつ、もとの駐車場所に戻る途中、もう一つの登山道に地図がありました。

420Mの頂上は滝山で、そこから北側の道を下ると、竜王社があり、それこそが立石の名の由来だったようです。

時間も遅くなってたので、今日の所はひとまず退散。明日の空いてる時間に行ってみるかな。←仕事ないんか?

名前からして大きな石が建っていそうな予感。

国道377号線立石バス停から谷を下り、1キロちょっと進んだところに登山口があり、大きな看板で教えてくれています。

ここから入ります。

ここが登山口。

登り始めはそこそこなだらかなお散歩コースですが、中腹より先は一変します。

階段状になっている所もありますが、ここは登山道かそれとも崩落後の工事現場かと疑うほどの急斜面。

背が低い子供だと1段1段が高すぎて苦労しそうです。

とはいっても、登り口から頂上まで30分程度。

頂上からの景色は絶景。420M。

このまま引き返しては面白くないので、すぐ隣の峰に行ってみます。

こちらには、有名なのに誰もあったことがないキティ山岳会の山頂標がかかっていますが、433M。

さっきの420Mの頂上はいったい?

433Mの頂上付近は狭いですが、かつて何かの礎石か、岩境であろう列石が少しだけ顔を出しています。

誰かが巻いた登山道を示す赤テープがさらに続いているので下ってみます。

5,6分進むと、人工物らしき石組が現れます。磐座でしょう。

四角い石の上に三角形に近い石が載っています。

2,3分で、さらに次のピークに到着。

ここも頂上付近は岩境らしき列石が少しだけ顔を覗かせ、その中央に大きめの石があります。倒木の下敷きになっていますが。

このピークを下って、さらに7,8分進むとまた1M足らずの石を組み合わせたものが現れます。

さらに5分後には、石組が崩れたのか、何かの礎石だったらしい石が散らばっているのが見えます。

さらに進むと、植林された地域になり、仲南竜王山との境、竹ノ尾越えに到着。元に戻るのは嫌なので、竜王山に登ります。竜王山も立石山と同様長細い屏風上の山ですが、こちらは全く、石組などは存在しません。山頂まで植林されているからでしょう。

帰りは、竹ノ尾越えから国道377号線側へ、四国の道を下ります。

立石山は、どの石組や岩境もかなり古い石の様で、表面の風化が千年やそこらではなさそうに見えます。

この立石山、細長い山脈状で、東側はその他の山々で展望はありませんが、西側は樹木が無ければ、各ピーク付近から観音寺方面を一望できます。

古代の通信施設か、信仰の山か。

どちらにせよ、となりの竜王山(旧仲南町の低い方の)が山頂まで植林されているのに比べ、立石山はほぼ手つかずの雑木林で覆われているので、古の姿が長く保たれてきたのでしょう。

ところで立石山の立石ってどこにあったんだ?

途中の岩境や磐座は立石というほど立ってもいなかったし、高くもなかった。

と思いつつ、もとの駐車場所に戻る途中、もう一つの登山道に地図がありました。

420Mの頂上は滝山で、そこから北側の道を下ると、竜王社があり、それこそが立石の名の由来だったようです。

時間も遅くなってたので、今日の所はひとまず退散。明日の空いてる時間に行ってみるかな。←仕事ないんか?

2013年11月17日

Posted by こち at

◆ 2013年11月17日01:29 Comment(0)

屋島北嶺

屋島北嶺を北端の長崎の鼻側の登山道より登ってきました。

登り始めてすぐに、石切り場の跡と言われている洞窟が見えてきます。

きれいにノミ跡が残るこの洞窟ですが、隣の庵治では山ごと崩す勢いで露天掘りをしているのに、ここは洞窟状に坑道を穿っています。

現在、崩落の危険があるため立ち入り禁止ですが、前回登った10年前は奥まで入れました。

最長120mあるこの洞窟、本当に単なる石切り場なのでしょうか?

長崎の鼻には江戸末期の砲台跡が残っているので、その弾薬庫に利用したのか?それとも金か何かを採掘しようと掘ったのか?

資料がないのでよくわかりません。

さらに登っていくと、岩場に出ます。

独特の形状の岩ですが、ここが海抜200m付近。

前回妄想したように、海進期この高さの位置が波打ち際であった証拠である。

屋島城の城門と言われる遺構もこの高さである。

北嶺南部の斜面にある石切り場跡と言われる洞窟もこの高さである。

等高線の密なこんな急斜面で切り出した石をどうやって麓へおろしたのか、もしくは山頂へ上げたのか?

無理です。これもここが波打ち際であった証拠である。

妄想はそこまでにして、登山を続けましょう。

と思ったら、間もなく遊鶴亭に到着。

ここからは山頂の平らな遊歩道が北嶺を囲むように東西両側に延び、北嶺南端で合流しています。

舗装された遊歩道を歩くのは面白くないと、よく見ると真ん中に尾根筋の土の道が。

迷わずここを進みます。

しばらく進むと千間堂跡と言われる礎石跡に着きます。ここが鑑真和尚が建てたといわれる最初の屋島寺であったらしい。

どの資料を見ても「たぶん」としか書いていませんが・・・。

ほどなくすると、北嶺の南端の芝生の広場に出ます。

ここからまた、中央部に尾根伝いの道があるので、そちらを進みます。

この道、なんと石畳がしいてあります。草や土の中に埋もれている所も多いのですが、ずっと続いています。

列石です。

しばらく行くと、本当に尾根の先端を歩く道に変わり、あきらかに人工物の立石、列石、階段、江戸時代以降に彫られたであろう漢数字。

途中、割れてしまった鏡岩もありました。

真東に向いています。

尾根筋を迂回するように作られた遊歩道は、つい最近のもので、本来はこちらがメインの道であったようです。

この漢数字、確認できたものは二つですが、北側から「四七」、「五三」なので、道標かなにかでは?

ところどころ石が割れて崩れてきているので、場所によっては迂回しなければいけませんが、基本的にはこの道は生きています。

県の方でも、この辺りは「階段状遺構」と指定されているようですが、特別な保護はされていないようです。

北嶺と南嶺の中間点にある254mの小峰、ここに列石、立石、階段遺構があります。

ここを抜けるとすぐに南嶺の談古嶺に到着します。

以上、北嶺は今は何も無く寂れているものの、古代より江戸時代までは、人が頻繁に入っていたものとみられます。

再度実地調査をしてみて、海抜200m付近が巨石文明の時代の海岸線であったことを確認できた有意義な一日でした。

ここで日が暮れかけたので、今日はおしまい。元来た道を、たった40分で急ぎ足で逃げ帰りました。

登り始めてすぐに、石切り場の跡と言われている洞窟が見えてきます。

きれいにノミ跡が残るこの洞窟ですが、隣の庵治では山ごと崩す勢いで露天掘りをしているのに、ここは洞窟状に坑道を穿っています。

現在、崩落の危険があるため立ち入り禁止ですが、前回登った10年前は奥まで入れました。

最長120mあるこの洞窟、本当に単なる石切り場なのでしょうか?

長崎の鼻には江戸末期の砲台跡が残っているので、その弾薬庫に利用したのか?それとも金か何かを採掘しようと掘ったのか?

資料がないのでよくわかりません。

さらに登っていくと、岩場に出ます。

独特の形状の岩ですが、ここが海抜200m付近。

前回妄想したように、海進期この高さの位置が波打ち際であった証拠である。

屋島城の城門と言われる遺構もこの高さである。

北嶺南部の斜面にある石切り場跡と言われる洞窟もこの高さである。

等高線の密なこんな急斜面で切り出した石をどうやって麓へおろしたのか、もしくは山頂へ上げたのか?

無理です。これもここが波打ち際であった証拠である。

妄想はそこまでにして、登山を続けましょう。

と思ったら、間もなく遊鶴亭に到着。

ここからは山頂の平らな遊歩道が北嶺を囲むように東西両側に延び、北嶺南端で合流しています。

舗装された遊歩道を歩くのは面白くないと、よく見ると真ん中に尾根筋の土の道が。

迷わずここを進みます。

しばらく進むと千間堂跡と言われる礎石跡に着きます。ここが鑑真和尚が建てたといわれる最初の屋島寺であったらしい。

どの資料を見ても「たぶん」としか書いていませんが・・・。

ほどなくすると、北嶺の南端の芝生の広場に出ます。

ここからまた、中央部に尾根伝いの道があるので、そちらを進みます。

この道、なんと石畳がしいてあります。草や土の中に埋もれている所も多いのですが、ずっと続いています。

列石です。

しばらく行くと、本当に尾根の先端を歩く道に変わり、あきらかに人工物の立石、列石、階段、江戸時代以降に彫られたであろう漢数字。

途中、割れてしまった鏡岩もありました。

真東に向いています。

尾根筋を迂回するように作られた遊歩道は、つい最近のもので、本来はこちらがメインの道であったようです。

この漢数字、確認できたものは二つですが、北側から「四七」、「五三」なので、道標かなにかでは?

ところどころ石が割れて崩れてきているので、場所によっては迂回しなければいけませんが、基本的にはこの道は生きています。

県の方でも、この辺りは「階段状遺構」と指定されているようですが、特別な保護はされていないようです。

北嶺と南嶺の中間点にある254mの小峰、ここに列石、立石、階段遺構があります。

ここを抜けるとすぐに南嶺の談古嶺に到着します。

以上、北嶺は今は何も無く寂れているものの、古代より江戸時代までは、人が頻繁に入っていたものとみられます。

再度実地調査をしてみて、海抜200m付近が巨石文明の時代の海岸線であったことを確認できた有意義な一日でした。

ここで日が暮れかけたので、今日はおしまい。元来た道を、たった40分で急ぎ足で逃げ帰りました。

2013年10月27日

Posted by こち at

◆ 2013年10月27日01:30 Comment(0)

屋島城

ふと思った。

屋島城の城門はどこにあるのか?

答えは標高300m近くの断崖絶壁の上。ちょうどその標高の別の場所では岩肌が剥き出している。

では、岡山の鬼ノ城は?

こちらはほぼ300mより上のラインに城壁や城門がある。

同じ高さと言ってもいいぐらいの誤差ではなかろうか?

では、屋島、鬼ノ城ともに麓から甲冑を身に着けて城門へ入れるのか?

ともに、不可能なはずである。

どちらも城門と言われている所から足を一歩踏み出せば、清水の舞台よりも深い所に真っ逆さまになることは確実である。

門の前方には空しかないのだから。

屋島は7世紀の朝鮮式山城であるといわれているが、城門等の遺構から当時の須恵器の欠片がみつかったから、これが資料にある屋島城の遺構であると言っているだけで、他に証拠は存在しない。

鬼ノ城にいたっては日本書紀等の資料にも記載がなく、謎の存在である。

屋島城は、明らかに鬼ノ城の劣化版であるが、資料にそのあたりにありましたよと書かれているから認定されているのである。

朝廷がわざわざ百済人に作らせた城が、名も無い鬼ノ城よりはるかに劣るとはこれいかに?

私の妄想では、屋島城も鬼ノ城も同時代の要塞である。

吉備の海洋国家の本拠地と出城である。

縄文海進の時代は今より海が数メートル高かったといわれるが、もっと昔、ノアの方舟のような洪水が世界中に起こっていたとすれば、数百メートル海面が上がっていても不思議ではないはず。

面白い地図を見つけたので、ここに紹介する。

「FLOOD Maps海面上昇シミュレーション」というグーグルマップの上で海面位置を操作できるページである。

試しに最高高度の60メートルで見てみると、鬼ノ城は海岸線にあり、屋島もかなり小さな島になる。

このページでは60mが限界だが、頭の中で270か280mくらいまで水嵩を上げると、

あーら、不思議鬼ノ城と屋島の城壁が海岸の護岸壁となり、城門は船着き場となるのである。

ちなみにこの海面位置で金比羅さんを見ると、今の本宮が水面よりちょっと下になってしまうが、北側の葵の滝や岩肌が剥き出しになっているラインにあたる。

屋島城の復元創造イラストでも、城門はスロープになっている、船を陸揚げして風から守るドックだったのでは?

結論、鬼ノ城と屋島城は、超古代吉備海洋国家の遺跡である。

その他、私が今まで調べてきた山上の巨石遺跡は、当時の岬の灯台である。

と、妄想している。

屋島城の城門はどこにあるのか?

答えは標高300m近くの断崖絶壁の上。ちょうどその標高の別の場所では岩肌が剥き出している。

では、岡山の鬼ノ城は?

こちらはほぼ300mより上のラインに城壁や城門がある。

同じ高さと言ってもいいぐらいの誤差ではなかろうか?

では、屋島、鬼ノ城ともに麓から甲冑を身に着けて城門へ入れるのか?

ともに、不可能なはずである。

どちらも城門と言われている所から足を一歩踏み出せば、清水の舞台よりも深い所に真っ逆さまになることは確実である。

門の前方には空しかないのだから。

屋島は7世紀の朝鮮式山城であるといわれているが、城門等の遺構から当時の須恵器の欠片がみつかったから、これが資料にある屋島城の遺構であると言っているだけで、他に証拠は存在しない。

鬼ノ城にいたっては日本書紀等の資料にも記載がなく、謎の存在である。

屋島城は、明らかに鬼ノ城の劣化版であるが、資料にそのあたりにありましたよと書かれているから認定されているのである。

朝廷がわざわざ百済人に作らせた城が、名も無い鬼ノ城よりはるかに劣るとはこれいかに?

私の妄想では、屋島城も鬼ノ城も同時代の要塞である。

吉備の海洋国家の本拠地と出城である。

縄文海進の時代は今より海が数メートル高かったといわれるが、もっと昔、ノアの方舟のような洪水が世界中に起こっていたとすれば、数百メートル海面が上がっていても不思議ではないはず。

面白い地図を見つけたので、ここに紹介する。

「FLOOD Maps海面上昇シミュレーション」というグーグルマップの上で海面位置を操作できるページである。

試しに最高高度の60メートルで見てみると、鬼ノ城は海岸線にあり、屋島もかなり小さな島になる。

このページでは60mが限界だが、頭の中で270か280mくらいまで水嵩を上げると、

あーら、不思議鬼ノ城と屋島の城壁が海岸の護岸壁となり、城門は船着き場となるのである。

ちなみにこの海面位置で金比羅さんを見ると、今の本宮が水面よりちょっと下になってしまうが、北側の葵の滝や岩肌が剥き出しになっているラインにあたる。

屋島城の復元創造イラストでも、城門はスロープになっている、船を陸揚げして風から守るドックだったのでは?

結論、鬼ノ城と屋島城は、超古代吉備海洋国家の遺跡である。

その他、私が今まで調べてきた山上の巨石遺跡は、当時の岬の灯台である。

と、妄想している。

2013年10月11日

Posted by こち at

◆ 2013年10月11日00:05 Comment(0)

三豊市貴峰山

清々しい秋晴れの中、散歩のつもりで鳥坂をリニューアルしたMTBで越え、三豊市三野町の貴峰山(とみねやま)223mに向かった。

出発時、すでに外気は31度に達しており、心地よいお散歩の予定は、自転車にまたがった時には打ち砕かれ、鳥坂を下るころには大粒の汗が眉毛をつたい目に流れ込み脱水症状寸前。

夏場ならこの程度の気温にへこたれる私ではないが、台風の涼しさに慣れてしまった体には非常に厳しい。

仁尾への県道を浜街道方面へ折れ、ため池の上手を西に曲る。

石碑がある民家と民家の間の細道がここの登山口である。

少し進むと巨大な石がお出迎え。

平地に近い場所にこんな大きな石はめずらしい。

この先は登山道なので車ではいけない。自転車をおしたり、担いだりで丸太段の急坂を進む。

自転車など置いて行けばいいんだが、後のお楽しみのためしんどいのを我慢してふらふらになりつつ登る。

丸太段は、山の中腹を一周するミニ88箇所の道に突き当たりいったん終わる。

ここからは、普通の登山道でつづら折れの道が頂上へと続く。

六、七合目に岩壁が現れるが、無理して登るほどの体力も残っていないので、おとなしく迂回して一般ルートを歩く。

行く手をふさぐ蜘蛛の巣と格闘しつつ、ほんの10数分で山頂到着。

明らかに人工的に割られた階段ピラミッド状の頂上巨石。

古代の祭壇にしかみえない。

気分は古代司祭。

周りの樹木が無ければ、さぞかし好い景色であろう。

この貴峰山、これで二回目なのだが、毎回登るたびに頂上巨石に張り付くように生えているこの桜の木が花を咲かせて迎えてくれる。

この日は10月9日、前回は1月だったかと思う。

讃岐七不思議の一つに認定。

頂上脇に、樹木をかってくれている場所があり、ここからは隣の山、奥に荘内半島、北は津島さんまで一望できる。

出発時、すでに外気は31度に達しており、心地よいお散歩の予定は、自転車にまたがった時には打ち砕かれ、鳥坂を下るころには大粒の汗が眉毛をつたい目に流れ込み脱水症状寸前。

夏場ならこの程度の気温にへこたれる私ではないが、台風の涼しさに慣れてしまった体には非常に厳しい。

仁尾への県道を浜街道方面へ折れ、ため池の上手を西に曲る。

石碑がある民家と民家の間の細道がここの登山口である。

少し進むと巨大な石がお出迎え。

平地に近い場所にこんな大きな石はめずらしい。

この先は登山道なので車ではいけない。自転車をおしたり、担いだりで丸太段の急坂を進む。

自転車など置いて行けばいいんだが、後のお楽しみのためしんどいのを我慢してふらふらになりつつ登る。

丸太段は、山の中腹を一周するミニ88箇所の道に突き当たりいったん終わる。

ここからは、普通の登山道でつづら折れの道が頂上へと続く。

六、七合目に岩壁が現れるが、無理して登るほどの体力も残っていないので、おとなしく迂回して一般ルートを歩く。

行く手をふさぐ蜘蛛の巣と格闘しつつ、ほんの10数分で山頂到着。

明らかに人工的に割られた階段ピラミッド状の頂上巨石。

古代の祭壇にしかみえない。

気分は古代司祭。

周りの樹木が無ければ、さぞかし好い景色であろう。

この貴峰山、これで二回目なのだが、毎回登るたびに頂上巨石に張り付くように生えているこの桜の木が花を咲かせて迎えてくれる。

この日は10月9日、前回は1月だったかと思う。

讃岐七不思議の一つに認定。

頂上脇に、樹木をかってくれている場所があり、ここからは隣の山、奥に荘内半島、北は津島さんまで一望できる。

2013年07月17日

Posted by こち at

◆ 2013年07月17日01:29 Comment(0)

高山航空公園の大岩

高山航空公園といえば、自衛隊機やぼろいヘリを並べてたり、子供の遊具、はては航空神社なるものが鎮座する山上の公園である。

朝方降った雨のせいで、高温かつ高湿度の中、ふらふらと歩いていると、案内板に大岩なるものを発見。

空港付近を一望できる山に大岩、これは匂ってきます。

古代通信施設の匂いが。

熱中症になりそうな予感がしようが、マムシが出そうであろうが、ここで見ておかなくては、巨石マニアの名がすたる。

セスナの横の遊歩道を降りていきます。

降り始めてすぐに説明板。

「川女郎」という魔物がおって、退治しようとした猟師がたたりにあったようなことを書いてある。

奥を見ると、岩と岩の隙間に小さな祠、なぜかすぐ横に昔の醤油壺が置いてある。

下へ回ると、祠のある大岩はもう一つの巨石の上に置かれていて、

そのすぐ下には明らかに人工的に積んだ四角い石がある。

遊歩道のすぐ下にも同様の巨石が転がっている、もともとの構造物が崩れたようである。

これらの石以外には、何も見当たらず、この山自体は花崗土でできているようで、大岩は明らかに異質な石である。

方角的には、北向きで同じく巨石のある鷲ノ山の方を向いている。

藪に覆われているので、鷲ノ山が見えるかどうかはわからないが、信号の中継点としては位置的に問題ない。

ここも古代の通信施設であったことは間違いない。

と、妄想はここぐらいにして、もう一度見直すと、上から二段目の巨石に文字が書いてある。

「・・・部神社」と読める。

蔦が上の文字を隠しているが、神社には違いないようである。

あの説明板の魔物が神社にいたことになる。

しかも、航空神社よりも先に神社があったわけだ。

マムシや虫も恐いので、蔦をかき分ける気にもならず、反対側の遊歩道出口に向かって歩く。

この遊歩道、傾斜も大したことはなく、距離も短く5分足らずの短い道なのだが、上の駐車場に到着した時には、立っていられないほどしんどくなっていた。

まさか、川女郎にやられたのか?

いやいや、熱中症でした。気が付くとTシャツは汗が絞り出せるほど濡れていて、頭からも汗が流れていました。

何神社かが気になったので、帰宅後ネットで検索してみると、蔦のない時に撮られた写真を見つけることができた。

「天照南部神社」と読める。

道理で、岩と岩と隙間に祠を祀っているはずである。

ここも岩戸だったのだ。

川女郎という魔物が、岩の上に立っていたというのは、岩戸開きと何か関係があるのだろうか?

説明書きには何にも書いていない。

より大きな地図で 磐座 を表示

朝方降った雨のせいで、高温かつ高湿度の中、ふらふらと歩いていると、案内板に大岩なるものを発見。

空港付近を一望できる山に大岩、これは匂ってきます。

古代通信施設の匂いが。

熱中症になりそうな予感がしようが、マムシが出そうであろうが、ここで見ておかなくては、巨石マニアの名がすたる。

セスナの横の遊歩道を降りていきます。

降り始めてすぐに説明板。

「川女郎」という魔物がおって、退治しようとした猟師がたたりにあったようなことを書いてある。

奥を見ると、岩と岩の隙間に小さな祠、なぜかすぐ横に昔の醤油壺が置いてある。

下へ回ると、祠のある大岩はもう一つの巨石の上に置かれていて、

そのすぐ下には明らかに人工的に積んだ四角い石がある。

遊歩道のすぐ下にも同様の巨石が転がっている、もともとの構造物が崩れたようである。

これらの石以外には、何も見当たらず、この山自体は花崗土でできているようで、大岩は明らかに異質な石である。

方角的には、北向きで同じく巨石のある鷲ノ山の方を向いている。

藪に覆われているので、鷲ノ山が見えるかどうかはわからないが、信号の中継点としては位置的に問題ない。

ここも古代の通信施設であったことは間違いない。

と、妄想はここぐらいにして、もう一度見直すと、上から二段目の巨石に文字が書いてある。

「・・・部神社」と読める。

蔦が上の文字を隠しているが、神社には違いないようである。

あの説明板の魔物が神社にいたことになる。

しかも、航空神社よりも先に神社があったわけだ。

マムシや虫も恐いので、蔦をかき分ける気にもならず、反対側の遊歩道出口に向かって歩く。

この遊歩道、傾斜も大したことはなく、距離も短く5分足らずの短い道なのだが、上の駐車場に到着した時には、立っていられないほどしんどくなっていた。

まさか、川女郎にやられたのか?

いやいや、熱中症でした。気が付くとTシャツは汗が絞り出せるほど濡れていて、頭からも汗が流れていました。

何神社かが気になったので、帰宅後ネットで検索してみると、蔦のない時に撮られた写真を見つけることができた。

「天照南部神社」と読める。

道理で、岩と岩と隙間に祠を祀っているはずである。

ここも岩戸だったのだ。

川女郎という魔物が、岩の上に立っていたというのは、岩戸開きと何か関係があるのだろうか?

説明書きには何にも書いていない。

より大きな地図で 磐座 を表示

2013年05月14日

Posted by こち at

◆ 2013年05月14日01:29 Comment(0)

岡山、熊山遺跡

ゴールデンウイークは毎日仕事をしていたが、急に木曜日に空きができたので、遅めの休暇をとり、有名な熊山遺跡に行ってきた。

この名前、吉備の国の隅にあるから、「すみのやま」の意味で「隅山(くまやま)」と呼んでいたものが、後世になって文字が変わったとか、古代朝鮮語で「クマ」は王を指すからとかいろいろ説があるがよくわかってはないらしい、しかもここには熊はいない。

旧琴南町の中熊という地名も同じような意味が隠されているのかもしれない。誰も知らない地名なので、どうでもいいが。

話を熊山遺跡にもどして、このピラミッド状の謎の石積みは、古墳であるとか、戒壇であるとか、経塚であるとか、いろいろ説があるらしいが、はっきりしたことはわかってないらしい。東西南北に設けられた龕があることと、中央部から文字が書いてある皮の巻物が入った三彩の容器が出たことから、現在では仏塔であると結論付けられている。

中に入っていたものが、奈良前期のものなので、その頃建立されたものであろうとされている。

このピラミッドの下は、もともとは磐座であったといわれているが、その磐座自体は大きな一枚岩が割れたような形になっている。

以前の発掘調査では、もとの磐座を割って、平らにしてこのピラミッドを作ったと分析されているが、西側(裏側)から見ると、どうも磐座の形状に合わせて石を積んでるようにしか見えない。そもそも宗教的施設を作るのに、元の宗教施設を破壊して作ることはないであろうと思う。

瀬戸内各地の大小の比較的有名な寺社は、おおよそが古代の磐座のある場所の付近に建っていて、仏教であろうと神社であろうと、何らかの形で磐座は保存されているのが普通である。

ただ、私の考えでは、磐座になる前は、通信施設もしくはエネルギー供給施設であったはずなので、加工跡があるのであれば、その時代(前文明期)に加工した跡が、石積みの下にあるがゆえに残されてきたとも考えられる。

しかし、一枚岩の上に立つ階段状の四角錘の積石、ギザのピラミッドと同じである。←考えすぎ

各面の向いている方向は、方位磁石上の東西南北より若干西にずれているので、正確な東西南北に向いていると言えます。

これもエジプトのピラミッドと同じ。←今回そこまで正確に測ったわけではないので、推測。

以下は、wikipediaから抜粋。

「基壇の中央には竪穴石室があり、その中に高さ162センチメートルの陶製の五段重ねの筒型容器が納められていた。容器内には三彩の小壷と皮革に文字が書かれた巻物が入っていたと伝えられているが、1937年(昭和12年)に盗掘にあい、現在は行方不明である。なお、筒型容器は奈良県天理市の天理大学に収蔵されている。」

ただ、中央部からみつかった文字の書いてある皮には、いったい何の文字が書かれていたのだろう?

漢字なのか、梵字なのか、神代文字、はたまた遠い異国の文字なのか?

昭和初期に盗掘にあって、その皮の巻物は失われているというが、本当に盗掘なのか?

なにか天皇制に不都合なことでも書かれていたのではないかと勘繰ってしまう。ここはヤマトよりも遥か以前から栄えていた地域なのであるから、可能性も無くはない。

そもそも盗掘前に巻物が見つかっているのだとしたら、だれか読んだ人がいるはずである。泥棒が、「これこれこういうものが入っていました」と報告書を書かない限り、盗掘によって見つかったわけではなかろう。

なら、その時点で、何の目的で巻物を入れていたかわかるはずである。少なくとも何の文字で書かれていたかぐらいはわかりそうなものである。

なのに未だもって完全な結論が出ていないのは、何かを隠しているからとしか思えない。

まあ、そんな邪推はおいといて、仏教伝来以前、この山自体が神域であったことは確かであろうと思われる。

熊山遺跡自体が磐座を利用して、その上に立っており、すぐ近くの宝塔は立石と小さな磐座に寄り添っている。

また、少し離れたところにある熊山神社には、「児島三郎高徳挙兵の地」と記されているが、磐座がある。

展望台から、向かいの山を見ると、送電線の横に丸い巨石が並んでいる。

今も昔も通信、送電施設は同じところに作るのが理にかなっているという証拠であろう。

通信、送エネルギー中継点があるということは、この熊山遺跡の巨大な磐座もその関連施設であったろうと思われる。

ここも広島から続く、縄文時代以前の前文明期に作られた環瀬戸内海文明の遺物であろうと、最近妄想でなく、本気で考え始めている。

おまけ

熊山神社の神門にある珍しい木製の牛と馬。

この名前、吉備の国の隅にあるから、「すみのやま」の意味で「隅山(くまやま)」と呼んでいたものが、後世になって文字が変わったとか、古代朝鮮語で「クマ」は王を指すからとかいろいろ説があるがよくわかってはないらしい、しかもここには熊はいない。

旧琴南町の中熊という地名も同じような意味が隠されているのかもしれない。誰も知らない地名なので、どうでもいいが。

話を熊山遺跡にもどして、このピラミッド状の謎の石積みは、古墳であるとか、戒壇であるとか、経塚であるとか、いろいろ説があるらしいが、はっきりしたことはわかってないらしい。東西南北に設けられた龕があることと、中央部から文字が書いてある皮の巻物が入った三彩の容器が出たことから、現在では仏塔であると結論付けられている。

中に入っていたものが、奈良前期のものなので、その頃建立されたものであろうとされている。

このピラミッドの下は、もともとは磐座であったといわれているが、その磐座自体は大きな一枚岩が割れたような形になっている。

以前の発掘調査では、もとの磐座を割って、平らにしてこのピラミッドを作ったと分析されているが、西側(裏側)から見ると、どうも磐座の形状に合わせて石を積んでるようにしか見えない。そもそも宗教的施設を作るのに、元の宗教施設を破壊して作ることはないであろうと思う。

瀬戸内各地の大小の比較的有名な寺社は、おおよそが古代の磐座のある場所の付近に建っていて、仏教であろうと神社であろうと、何らかの形で磐座は保存されているのが普通である。

ただ、私の考えでは、磐座になる前は、通信施設もしくはエネルギー供給施設であったはずなので、加工跡があるのであれば、その時代(前文明期)に加工した跡が、石積みの下にあるがゆえに残されてきたとも考えられる。

しかし、一枚岩の上に立つ階段状の四角錘の積石、ギザのピラミッドと同じである。←考えすぎ

各面の向いている方向は、方位磁石上の東西南北より若干西にずれているので、正確な東西南北に向いていると言えます。

これもエジプトのピラミッドと同じ。←今回そこまで正確に測ったわけではないので、推測。

以下は、wikipediaから抜粋。

「基壇の中央には竪穴石室があり、その中に高さ162センチメートルの陶製の五段重ねの筒型容器が納められていた。容器内には三彩の小壷と皮革に文字が書かれた巻物が入っていたと伝えられているが、1937年(昭和12年)に盗掘にあい、現在は行方不明である。なお、筒型容器は奈良県天理市の天理大学に収蔵されている。」

ただ、中央部からみつかった文字の書いてある皮には、いったい何の文字が書かれていたのだろう?

漢字なのか、梵字なのか、神代文字、はたまた遠い異国の文字なのか?

昭和初期に盗掘にあって、その皮の巻物は失われているというが、本当に盗掘なのか?

なにか天皇制に不都合なことでも書かれていたのではないかと勘繰ってしまう。ここはヤマトよりも遥か以前から栄えていた地域なのであるから、可能性も無くはない。

そもそも盗掘前に巻物が見つかっているのだとしたら、だれか読んだ人がいるはずである。泥棒が、「これこれこういうものが入っていました」と報告書を書かない限り、盗掘によって見つかったわけではなかろう。

なら、その時点で、何の目的で巻物を入れていたかわかるはずである。少なくとも何の文字で書かれていたかぐらいはわかりそうなものである。

なのに未だもって完全な結論が出ていないのは、何かを隠しているからとしか思えない。

まあ、そんな邪推はおいといて、仏教伝来以前、この山自体が神域であったことは確かであろうと思われる。

熊山遺跡自体が磐座を利用して、その上に立っており、すぐ近くの宝塔は立石と小さな磐座に寄り添っている。

また、少し離れたところにある熊山神社には、「児島三郎高徳挙兵の地」と記されているが、磐座がある。

展望台から、向かいの山を見ると、送電線の横に丸い巨石が並んでいる。

今も昔も通信、送電施設は同じところに作るのが理にかなっているという証拠であろう。

通信、送エネルギー中継点があるということは、この熊山遺跡の巨大な磐座もその関連施設であったろうと思われる。

ここも広島から続く、縄文時代以前の前文明期に作られた環瀬戸内海文明の遺物であろうと、最近妄想でなく、本気で考え始めている。

おまけ

熊山神社の神門にある珍しい木製の牛と馬。

2013年03月26日

Posted by こち at

◆ 2013年03月26日22:45 Comment(2)

庵治御殿山磐座

庵治町、大仙山には磐座、立石、ストーンサークルらしきものが立っている。

ここには正確な方位石があり、東西南北を指している。

ここから海を眺めると、半島の先にさらにつながった小さな半島が見える。

ここへ来る途中の道から、この小さな半島の小山に神社があるのが見えていた。

N氏「あそこの神社行ってみましょう。」

神社マニアの彼は、変わった神社を探して訪ねるのが趣味である。

彼がみつけて来た神社の裏山に登ると磐座があるという事実が数回ある。

彼自身は、磐座探しは興味がないのだが、彼は私にとってはトリュフを探す豚。

行かねばならない。

一度山を降り、小山に近づくと、「セカチュー」のロケ地の看板があちらこちらに。

どうやらこの小山もロケ地になったようだ。

神社に上るとアベックがブランコにいる。後から知ったことだが、映画の中で主人公たちがそのブランコに乗っているシーンがあったらしい。

この皇子神社といい、応神天皇の皇子「菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)」という人物を祀っている。

このうじのわきいらつこという人、応神天皇亡き後、後の仁徳天皇と皇位を譲り合い、どちらも譲歩して埒があかないので自害してまで譲ったというえらく欲のない人物であったらしい。

その名の通り、御陵は京の宇治にあるらしい。

そんな皇子をどうしてこんなところに祀っているのかは知らないが、映画のロケ地になったのにもうなずけるよい所である。

いろいろ考えながら参っていると、なんとなくおっさん二人組を怪しむアベックの視線。

ここからは早いところ退散したほうがよさそうである。

と、案内板を見ると、この小さな半島の先に松平のお殿様の避暑地があると書いてある。

そもそもこの御殿山という名前もそこから来ているそうだ。

そそくさと遊歩道へ逃げ込む。

しばらく歩くと、崖側に平らな石組。遊歩道を作るため削ったのかもしれないが、コンパスを見ると真西に向いている。

よくよく崖の上を見ると藪の中にも平らな鏡岩らしき大石が石組とともに立っている。遊歩道とは関係ない位置にあるし、下の平らな石にはお供えもしてあったので、昔からあった物であろうと思われる。

真西の海側に鏡岩があるということは、他の方向にもある可能性がある。

少し進むと、頂上展望台への案内図。

説明書きには、なんと頂上に昔から磐座があるというではないか。

迷わず頂上へダッシュするアラフォーのおっさん、それを追いかけるアラサー。

頂上の磐座は想像以上に大きく、真北の海に向かっていた。

西、北と巨石があるのだから、東はどうか。

頂上東側は切り立っており石はなさそうである。

では、南はと、少し下ると藪の中に石組を発見。古墳の玄室のような気もするが、大元は真南に向いた鏡岩だったのだろう。

皇子神社はもともとこの蛭子神社の位置にあったものを現在の位置に移したそうである。

こんな思わぬ発見を導いてくれるトリュフ探しのN氏も今月いっぱいで故郷の島へと帰ってしまう。

これからは、もっと自分の嗅覚を磨いて豚よりも敏感にならなくてはならないと夕暮れの中、決意するおっさんであった。

ここには正確な方位石があり、東西南北を指している。

ここから海を眺めると、半島の先にさらにつながった小さな半島が見える。

ここへ来る途中の道から、この小さな半島の小山に神社があるのが見えていた。

N氏「あそこの神社行ってみましょう。」

神社マニアの彼は、変わった神社を探して訪ねるのが趣味である。

彼がみつけて来た神社の裏山に登ると磐座があるという事実が数回ある。

彼自身は、磐座探しは興味がないのだが、彼は私にとってはトリュフを探す豚。

行かねばならない。

一度山を降り、小山に近づくと、「セカチュー」のロケ地の看板があちらこちらに。

どうやらこの小山もロケ地になったようだ。

神社に上るとアベックがブランコにいる。後から知ったことだが、映画の中で主人公たちがそのブランコに乗っているシーンがあったらしい。

この皇子神社といい、応神天皇の皇子「菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)」という人物を祀っている。

このうじのわきいらつこという人、応神天皇亡き後、後の仁徳天皇と皇位を譲り合い、どちらも譲歩して埒があかないので自害してまで譲ったというえらく欲のない人物であったらしい。

その名の通り、御陵は京の宇治にあるらしい。

そんな皇子をどうしてこんなところに祀っているのかは知らないが、映画のロケ地になったのにもうなずけるよい所である。

いろいろ考えながら参っていると、なんとなくおっさん二人組を怪しむアベックの視線。

ここからは早いところ退散したほうがよさそうである。

と、案内板を見ると、この小さな半島の先に松平のお殿様の避暑地があると書いてある。

そもそもこの御殿山という名前もそこから来ているそうだ。

そそくさと遊歩道へ逃げ込む。

しばらく歩くと、崖側に平らな石組。遊歩道を作るため削ったのかもしれないが、コンパスを見ると真西に向いている。

よくよく崖の上を見ると藪の中にも平らな鏡岩らしき大石が石組とともに立っている。遊歩道とは関係ない位置にあるし、下の平らな石にはお供えもしてあったので、昔からあった物であろうと思われる。

真西の海側に鏡岩があるということは、他の方向にもある可能性がある。

少し進むと、頂上展望台への案内図。

説明書きには、なんと頂上に昔から磐座があるというではないか。

迷わず頂上へダッシュするアラフォーのおっさん、それを追いかけるアラサー。

頂上の磐座は想像以上に大きく、真北の海に向かっていた。

西、北と巨石があるのだから、東はどうか。

頂上東側は切り立っており石はなさそうである。

では、南はと、少し下ると藪の中に石組を発見。古墳の玄室のような気もするが、大元は真南に向いた鏡岩だったのだろう。

皇子神社はもともとこの蛭子神社の位置にあったものを現在の位置に移したそうである。

こんな思わぬ発見を導いてくれるトリュフ探しのN氏も今月いっぱいで故郷の島へと帰ってしまう。

これからは、もっと自分の嗅覚を磨いて豚よりも敏感にならなくてはならないと夕暮れの中、決意するおっさんであった。

2013年03月13日

Posted by こち at

◆ 2013年03月13日21:54 Comment(0)

猪原峠旧街道磐座

国道32号線猪原トンネル手前を山側に入っていくと、旧国道になる。

この旧国道をさらに旧街道へ入って、四国の道を進むと、登りきったところに自転車、バイク止めのゲートがある。

ここが中蓮寺峰で、磐座がある。磐座の前には旧街道らしく祠と灯篭が安置されている。

ここは北側に展望がよく、祠は真北を向いている。

樹木に覆われているが、西側から見ると組石が見える。

東西にふたつ組石があり、旧街道はその間を通っており、あたかもゲートの様である。

讃岐山脈でこの種の磐座をみつけたのは初めてだが、よくよく開けた北側を見ると、平野部の磐座のある小山が見える。

ここもそのネットワークの一つなのかもしれない。

帰り道、箸蔵寺へ行こうと増川林道へ入ると、

残念、完全舗装されてます。

早速、至る所で崩落していますが。

四国からまた一つダートが減りました。

この旧国道をさらに旧街道へ入って、四国の道を進むと、登りきったところに自転車、バイク止めのゲートがある。

ここが中蓮寺峰で、磐座がある。磐座の前には旧街道らしく祠と灯篭が安置されている。

ここは北側に展望がよく、祠は真北を向いている。

樹木に覆われているが、西側から見ると組石が見える。

東西にふたつ組石があり、旧街道はその間を通っており、あたかもゲートの様である。

讃岐山脈でこの種の磐座をみつけたのは初めてだが、よくよく開けた北側を見ると、平野部の磐座のある小山が見える。

ここもそのネットワークの一つなのかもしれない。

帰り道、箸蔵寺へ行こうと増川林道へ入ると、

残念、完全舗装されてます。

早速、至る所で崩落していますが。

四国からまた一つダートが減りました。

2013年03月06日

Posted by こち at

◆ 2013年03月06日00:11 Comment(0)

最上稲荷の謎

岡山県は、総社市に鎮座する最上稲荷。

最上稲荷といえば、縁結びであるとか、テレビ局とコラボした「〇H君お守り」などというふざけたゆるいキャラお守りで有名(岡山、香川に限る)で、ナンパなイメージがつきまとう。

そもそも稲荷という名前から、神社であろうと思われているが、実際には、お寺の中の末社のような存在にすぎない。今では、お稲荷さんだけが有名になっているが、山門はインドっぽい。山門をくぐると、参拝客を圧倒させる巨大なコンクリート製の本殿に若干、違和感を感じてしまう。

友人の一人I氏は、この俗っぽい境内にあてられて、さっさと帰ろうとする始末。彼にとっては、かの有名な「最上稲荷」の姿に失望を感じてしまったようである。

私にしても、今回の旅の伴である長崎出身のN氏が是非にと希望したから来ただけで、大きな期待は抱いていなかった。

本殿参拝を済ませた後、

「もう、帰ろうで」

とのたまうI氏を無理やり引っ張り、旧本殿まで行く。

お参りして、方向転換した右手のトイレの横に、「八畳岩」なる道標を発見。なんでも、昔、高僧がこの岩の上で仏様の御光臨にあわれたとか書いてある。

「岩」と聞いて、引き下がっては、巨石マニアの名がすたる。暮れかけた日を背に二人を引っ張るが、I氏は、

「山門の前で待つ」という。

N氏も

「本当に行くんですか?」

「弟子は四の五の言わずついて来い。」

人の意見よりも、自分の興味のために突っ走る私。

N氏だけを連れ、遊歩道に入った。

「八畳岩」は頂上辺りにあるというのだが、一歩この遊歩道に入った途端、巨石が目に入る。

でかい。

明らかに三段に積み重ねられた巨石。

巨石は、点在しているのではなく、敷き詰められた、もしくは積み上げられたように並んでいる。

更に進むと、より大きな石組が聳え立つ。

これは、この日午前中に登った広島の葦嶽山よりも、はっきりとした人工物では?

別角度から見ても巨石の積石である。

これを自然石です、というには無理がありはしないか?

石組は、祭壇になっていて、上の方まで登れる。

「ここ登るんですか?」

とN氏。

「弟子は四の五の言わずついて来い。」

とバカの一つ覚え。

ちょうど、日が沈みかけている。この面が真南を向いている。

さらに登ると、崩れた石段が続く。

平らな部分にも石が敷かれているような、並べられているような。

開けた部分に到着。鯨石が3つ並んでいる。

ここはまだ頂上ではないが、この南側に「八畳岩」がある。

さらに南にもう一つ鯨石。

南端に、「八畳岩」はある。

ここも平らな石を数個積み重ねている。

八畳岩の下は修行をしていたという岩屋とのことであるが、座るのがやっとの狭さ。

八畳岩上部の石。

八畳岩から真南の平野を望む。

石積みはほぼ、全山を包むように並べられており、これこそ人工物のようである。葦嶽山については、半信半疑であるが、ここはほぼ、確信する。

ピラミッドである。

最近、妄想がひどいといわれてる。歳とったかな?

最上稲荷といえば、縁結びであるとか、テレビ局とコラボした「〇H君お守り」などというふざけたゆるいキャラお守りで有名(岡山、香川に限る)で、ナンパなイメージがつきまとう。

そもそも稲荷という名前から、神社であろうと思われているが、実際には、お寺の中の末社のような存在にすぎない。今では、お稲荷さんだけが有名になっているが、山門はインドっぽい。山門をくぐると、参拝客を圧倒させる巨大なコンクリート製の本殿に若干、違和感を感じてしまう。

友人の一人I氏は、この俗っぽい境内にあてられて、さっさと帰ろうとする始末。彼にとっては、かの有名な「最上稲荷」の姿に失望を感じてしまったようである。

私にしても、今回の旅の伴である長崎出身のN氏が是非にと希望したから来ただけで、大きな期待は抱いていなかった。

本殿参拝を済ませた後、

「もう、帰ろうで」

とのたまうI氏を無理やり引っ張り、旧本殿まで行く。

お参りして、方向転換した右手のトイレの横に、「八畳岩」なる道標を発見。なんでも、昔、高僧がこの岩の上で仏様の御光臨にあわれたとか書いてある。

「岩」と聞いて、引き下がっては、巨石マニアの名がすたる。暮れかけた日を背に二人を引っ張るが、I氏は、

「山門の前で待つ」という。

N氏も

「本当に行くんですか?」

「弟子は四の五の言わずついて来い。」

人の意見よりも、自分の興味のために突っ走る私。

N氏だけを連れ、遊歩道に入った。

「八畳岩」は頂上辺りにあるというのだが、一歩この遊歩道に入った途端、巨石が目に入る。

でかい。

明らかに三段に積み重ねられた巨石。

巨石は、点在しているのではなく、敷き詰められた、もしくは積み上げられたように並んでいる。

更に進むと、より大きな石組が聳え立つ。

これは、この日午前中に登った広島の葦嶽山よりも、はっきりとした人工物では?

別角度から見ても巨石の積石である。

これを自然石です、というには無理がありはしないか?

石組は、祭壇になっていて、上の方まで登れる。

「ここ登るんですか?」

とN氏。

「弟子は四の五の言わずついて来い。」

とバカの一つ覚え。

ちょうど、日が沈みかけている。この面が真南を向いている。

さらに登ると、崩れた石段が続く。

平らな部分にも石が敷かれているような、並べられているような。

開けた部分に到着。鯨石が3つ並んでいる。

ここはまだ頂上ではないが、この南側に「八畳岩」がある。

さらに南にもう一つ鯨石。

南端に、「八畳岩」はある。

ここも平らな石を数個積み重ねている。

八畳岩の下は修行をしていたという岩屋とのことであるが、座るのがやっとの狭さ。

八畳岩上部の石。

八畳岩から真南の平野を望む。

石積みはほぼ、全山を包むように並べられており、これこそ人工物のようである。葦嶽山については、半信半疑であるが、ここはほぼ、確信する。

ピラミッドである。

最近、妄想がひどいといわれてる。歳とったかな?