2016年01月24日

Posted by こち at

2016年01月24日14:55 Comment(0)

大阪交野市磐船神社

大阪は交野市私市にある磐船神社。

京都にほど近い山の中に鎮座する。

大きな舟形の磐座が御神体である。

ここは岩窟の中を胎内くぐりができるのだが、前日ネット上で調べたところ、一度死亡事故があり、一人での参拝が禁止されているとのこと。

電話予約をして、ご神職の手が空いていたら、付き添ってもらえるとのことだったが、果たして何時に着くものかも直前にならないとわからなかったので、他の参拝者がいることを期待して予約無しで訪れた。

境内は小川をまたぐようになっており、岩窟の中を流れている。

案の定、誰もいません。

少し待てば誰か来るだろうと付近の写真を撮っていると、幸運なことに参拝の方が来られました。

迷わず声をかけて、一緒に行くことになりました。

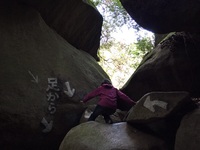

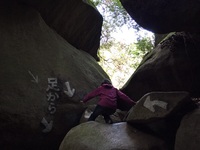

ご神職に鍵を開けてもらい、いざ出発。

ペンキで描かれた矢印に従って進みます。

真ん中の巨石に凹みがあります。地震か何かでずれたのか、人為的にずらしたのかはわかりません。

狭い所は這いつくばって進むので写真が撮れません。

奥に祭壇があり、白蛇の石がありました。

岩窟内は、比較的明るく、用意してきたヘッドランプは使わずにすみました。

また、這いつくばる個所も少なく、今までの胎内くぐりの経験の中では安全で、楽な方でした。

岩窟を出ると山側に、天の岩戸があります。

登美毘古大神なる神様を祀っています。

境内全体が巨大な自然石利用の磐座でいっぱいの清々しいところでした。

同行して頂いたMさんの写真をいっぱい使わせていただきました。

問題あったら ご連絡下さい。

京都にほど近い山の中に鎮座する。

大きな舟形の磐座が御神体である。

ここは岩窟の中を胎内くぐりができるのだが、前日ネット上で調べたところ、一度死亡事故があり、一人での参拝が禁止されているとのこと。

電話予約をして、ご神職の手が空いていたら、付き添ってもらえるとのことだったが、果たして何時に着くものかも直前にならないとわからなかったので、他の参拝者がいることを期待して予約無しで訪れた。

境内は小川をまたぐようになっており、岩窟の中を流れている。

案の定、誰もいません。

少し待てば誰か来るだろうと付近の写真を撮っていると、幸運なことに参拝の方が来られました。

迷わず声をかけて、一緒に行くことになりました。

ご神職に鍵を開けてもらい、いざ出発。

ペンキで描かれた矢印に従って進みます。

真ん中の巨石に凹みがあります。地震か何かでずれたのか、人為的にずらしたのかはわかりません。

狭い所は這いつくばって進むので写真が撮れません。

奥に祭壇があり、白蛇の石がありました。

岩窟内は、比較的明るく、用意してきたヘッドランプは使わずにすみました。

また、這いつくばる個所も少なく、今までの胎内くぐりの経験の中では安全で、楽な方でした。

岩窟を出ると山側に、天の岩戸があります。

登美毘古大神なる神様を祀っています。

境内全体が巨大な自然石利用の磐座でいっぱいの清々しいところでした。

同行して頂いたMさんの写真をいっぱい使わせていただきました。

問題あったら ご連絡下さい。

2016年01月14日

Posted by こち at

2016年01月14日16:10 Comment(0)

越木岩神社

保久良神社を出た後、そのまますぐ近くの西宮市にある越木岩神社へ。

神社の名は甑(こしき)にその磐座の形が似ているところからつけられたらしいが、果たして甑とはいかなるものか?

調べてみると、壺の底に穴が開いたような形の蒸籠であるらしい。

壺型には見えないが・・・。

断面図なのかもしれない。

横から

蒸籠というからには、下に甕か鍋があり、その下には当然かまどがある。

その土台をかまどか甕に見立てたのかもしれない。

その甑岩の左右の磐座

さらに奥に進むと、積石の磐座

これは陽石ですよね。どう見ても。

とすると、甑岩が陰石にしか見えなくなってきた。

右側の列石、サークル上になっている。

左側にも列石。

甑岩を丸く囲んであったように見える。

神社自体の歴史は千年と古くはないが、石の配置や、陰石、陽石から見ると、もう数千年古いのは確実なようである。

神社の名は甑(こしき)にその磐座の形が似ているところからつけられたらしいが、果たして甑とはいかなるものか?

調べてみると、壺の底に穴が開いたような形の蒸籠であるらしい。

壺型には見えないが・・・。

断面図なのかもしれない。

横から

蒸籠というからには、下に甕か鍋があり、その下には当然かまどがある。

その土台をかまどか甕に見立てたのかもしれない。

その甑岩の左右の磐座

さらに奥に進むと、積石の磐座

これは陽石ですよね。どう見ても。

とすると、甑岩が陰石にしか見えなくなってきた。

右側の列石、サークル上になっている。

左側にも列石。

甑岩を丸く囲んであったように見える。

神社自体の歴史は千年と古くはないが、石の配置や、陰石、陽石から見ると、もう数千年古いのは確実なようである。

タグ :ストーンサークル

2016年01月14日

Posted by こち at

2016年01月14日14:58 Comment(0)

保久良神社磐座

保久良神社は 、兵庫県芦屋市にある神社である。

地元の人以外でし知っているのは 、六甲山を登る人か、カタカムナ文字に興味のあるマニアくらいでしょう。

その昔この神社のある金鳥山山中で楢崎皐月が平十字なる人物よりのカタカムナ文字の巻物を見せられたという 。ただそのカタカムナ文字は、保久良神社とは直接の関係は無いようで、神社の記述にはどこにも見られない。

そもそも真偽すら明らかでない文字なので、本当に金鳥山で見せられたのかも怪しい。平十字という名前も金鳥山西側にある十文字山からとってるんじゃないかとも思われる。

私はカタカムナ自体を疑っているのではなくて、その場所を楢崎氏がぼかしているんじゃないのかと思っている。

以前読んだ本では、「池の周りに調査のために張ったワイヤーが動物の生活に影響を与えていると言って、平十字と名乗る猟師がクレームをつけてきて云々」と書かれていたと記憶しているが、金鳥山には池が見当たらないのである。

どこか別の山で起こった出来事を金鳥山に置き換えている、もしくは近辺の山の総称として金鳥山といったのかもしれない。

それはともかく、この保久良神社、磐座の宝庫である。

今回、高松深夜1時発のフェリーで神戸に5時過ぎに着き、そのまま保久良神社へ向かったので到着時、真っ暗である。

この時間に金鳥山を登るのは無謀かもしれないと思いつつ、近くのコインパーキングに車を停め、保久良神社に向かう。

神社に近付くにつれ、5時半だというのに何人もの人とすれ違ったり、追い越したりする。

境内に着くとこの時間のこんぴらさんではまず見られないほどの人が参拝している。

ただ、拝殿の前以外は暗くて何も見えないので、参拝だけすませて登山道へ向かう。

ただ、初めての場所なので、道の分岐点が見えないし、わからない。

他の人達が歩いて行く方へついて行くと、登山道の道標があった。

念のためにと持ってきていたヘッドランプと光量の強い懐中電灯を頼りに、出発。

大阪湾の夜景がきれいです。

さすがに大部分の人は参拝だけで、登山道にはほとんどいない。

ライトの灯りと自分の足音以外何もきこえない暗闇の中で、突然物音が、イノシシかと思いきや、他の登山者の足音。

他にも登っている人がいてひと安心、結局往復で20人以上に会いました。

田舎では昼間でもそんなに多くの人に会うことは無いので、びっくりです。

で、金鳥山の登山道にはほとんど石らしいものがなかったので、さらに進んで風吹岩という見晴らしのいいところへ。

ほとんどの石が切ったように角があり、単に風化して地上に現れたものでは無いような気もするが、今のところ特に祭祀していたとかという情報は聞いたことが無い。

メンヒルか磐座だと思うんですが。

猫がいました。ついでにイノシシも。

人慣れしているようで一定の距離を保って近づいては来ませんでした。

今回の目的は更に六甲山を登ることでは無いので、ここから下山。

保久良神社につく頃には明るくなっていました。

境内には社の周囲を取り囲むように列石が、寸断されているようではあるが多く見られる。

手前の石に線刻があるような気も。

大きめの磐座も。

金鳥山自体にはここ以外に巨石は無かったので、もっと山上か下から運んだとしか思えません。自然石利用では無いように思えます。

遺物も至る所から多数発掘されているらしいので、かなりな歴史と信仰があったようです。

やっぱり街は違うなと感心。

田舎の磐座では磐座の下部からしか何も見つかりません。

ちなみに保久良神社の標高は200メートル程度、またしても200メートルです。

岡山鬼ノ城、屋島の城等と同じ、200メートルラインに巨石。

偶然では無い、はず。

地元の人以外でし知っているのは 、六甲山を登る人か、カタカムナ文字に興味のあるマニアくらいでしょう。

その昔この神社のある金鳥山山中で楢崎皐月が平十字なる人物よりのカタカムナ文字の巻物を見せられたという 。ただそのカタカムナ文字は、保久良神社とは直接の関係は無いようで、神社の記述にはどこにも見られない。

そもそも真偽すら明らかでない文字なので、本当に金鳥山で見せられたのかも怪しい。平十字という名前も金鳥山西側にある十文字山からとってるんじゃないかとも思われる。

私はカタカムナ自体を疑っているのではなくて、その場所を楢崎氏がぼかしているんじゃないのかと思っている。

以前読んだ本では、「池の周りに調査のために張ったワイヤーが動物の生活に影響を与えていると言って、平十字と名乗る猟師がクレームをつけてきて云々」と書かれていたと記憶しているが、金鳥山には池が見当たらないのである。

どこか別の山で起こった出来事を金鳥山に置き換えている、もしくは近辺の山の総称として金鳥山といったのかもしれない。

それはともかく、この保久良神社、磐座の宝庫である。

今回、高松深夜1時発のフェリーで神戸に5時過ぎに着き、そのまま保久良神社へ向かったので到着時、真っ暗である。

この時間に金鳥山を登るのは無謀かもしれないと思いつつ、近くのコインパーキングに車を停め、保久良神社に向かう。

神社に近付くにつれ、5時半だというのに何人もの人とすれ違ったり、追い越したりする。

境内に着くとこの時間のこんぴらさんではまず見られないほどの人が参拝している。

ただ、拝殿の前以外は暗くて何も見えないので、参拝だけすませて登山道へ向かう。

ただ、初めての場所なので、道の分岐点が見えないし、わからない。

他の人達が歩いて行く方へついて行くと、登山道の道標があった。

念のためにと持ってきていたヘッドランプと光量の強い懐中電灯を頼りに、出発。

大阪湾の夜景がきれいです。

さすがに大部分の人は参拝だけで、登山道にはほとんどいない。

ライトの灯りと自分の足音以外何もきこえない暗闇の中で、突然物音が、イノシシかと思いきや、他の登山者の足音。

他にも登っている人がいてひと安心、結局往復で20人以上に会いました。

田舎では昼間でもそんなに多くの人に会うことは無いので、びっくりです。

で、金鳥山の登山道にはほとんど石らしいものがなかったので、さらに進んで風吹岩という見晴らしのいいところへ。

ほとんどの石が切ったように角があり、単に風化して地上に現れたものでは無いような気もするが、今のところ特に祭祀していたとかという情報は聞いたことが無い。

メンヒルか磐座だと思うんですが。

猫がいました。ついでにイノシシも。

人慣れしているようで一定の距離を保って近づいては来ませんでした。

今回の目的は更に六甲山を登ることでは無いので、ここから下山。

保久良神社につく頃には明るくなっていました。

境内には社の周囲を取り囲むように列石が、寸断されているようではあるが多く見られる。

手前の石に線刻があるような気も。

大きめの磐座も。

金鳥山自体にはここ以外に巨石は無かったので、もっと山上か下から運んだとしか思えません。自然石利用では無いように思えます。

遺物も至る所から多数発掘されているらしいので、かなりな歴史と信仰があったようです。

やっぱり街は違うなと感心。

田舎の磐座では磐座の下部からしか何も見つかりません。

ちなみに保久良神社の標高は200メートル程度、またしても200メートルです。

岡山鬼ノ城、屋島の城等と同じ、200メートルラインに巨石。

偶然では無い、はず。

2015年12月31日

Posted by こち at

2015年12月31日18:01 Comment(0)

鷲羽山穴場稲荷

瀬戸大橋を渡る度、本州に入るその瞬間、トンネルの上にごつごつと並ぶ岩山。

あの岩山の橋のすぐ横を走る道沿いに穴場稲荷という神社がある。

神社自体は道路から少し上がったところにあるので、あっという間に到着。

そこからさらに奥の院がある。

岩場の奥の院。

行かないわけがありません。

巨石の間を石段が続き、少し登ると岩屋になっている。

途中、一枚岩が聳え立つが、眼が刻まれているかのような模様(睫毛付き)。

途中にあった手水は、なぜか魚の形。

岩と岩の間に開いた岩屋の中にはお稲荷さんが祀られているが、バラックの屋根がとりあえず風雨から岩屋を守っている。

岩屋を囲む岩々には、丸い凹みが多数ついているところから見て、往事は木の柱と梁でしっかりとした社になっていたようである。

さて、この岩屋は山の中腹あたりにあるので、そこから上を見上げると、さらに大きな岩が頂上まで続いている。

そうなるとなんだか登りたくなるのが、猿か、煙か、いやバカである。

迷わず、岩に張り付きます。

といっても、頂上までは数十メートルの高さしかないので、あっという間に頂上真下の大岩にたどり着きます。

登攀ルートを探していると、下で待っていた連れがしびれを切らし出したので、あきらめて下ります。

ここは、観光地である鷲羽山の展望台から近いところにあるので、そちらからも回ってみることにします。

駐車場から風化した花こう岩の岡を上がっていくと、ビジターセンターがあり、さらに進むとさっきの岩場の真上に出る。

遊歩道の真下が穴場稲荷である。

遊歩道よりも高い位置に展望台のような形で巨石を積み上げたのろし台のようなものがある。

これが古代の何かの施設なのか、自然にできたものかはわからないが、今は展望台になっている。

ここからが、香川との最短距離なので、超古代においては通信施設があった可能性は十分にあるのだが、いかんせん観光地化が進みすぎていて、古の姿は見えてこない。

ただ、私が瀬戸内沿岸通信ネットワークを作るとすれば、ここは絶対はずせないポイントの中でも最重要地点になることは間違いない。

眼下に広がる瀬戸内海と橋を見ながら、そんな妄想にふけるのであった。

あの岩山の橋のすぐ横を走る道沿いに穴場稲荷という神社がある。

神社自体は道路から少し上がったところにあるので、あっという間に到着。

そこからさらに奥の院がある。

岩場の奥の院。

行かないわけがありません。

巨石の間を石段が続き、少し登ると岩屋になっている。

途中、一枚岩が聳え立つが、眼が刻まれているかのような模様(睫毛付き)。

途中にあった手水は、なぜか魚の形。

岩と岩の間に開いた岩屋の中にはお稲荷さんが祀られているが、バラックの屋根がとりあえず風雨から岩屋を守っている。

岩屋を囲む岩々には、丸い凹みが多数ついているところから見て、往事は木の柱と梁でしっかりとした社になっていたようである。

さて、この岩屋は山の中腹あたりにあるので、そこから上を見上げると、さらに大きな岩が頂上まで続いている。

そうなるとなんだか登りたくなるのが、猿か、煙か、いやバカである。

迷わず、岩に張り付きます。

といっても、頂上までは数十メートルの高さしかないので、あっという間に頂上真下の大岩にたどり着きます。

登攀ルートを探していると、下で待っていた連れがしびれを切らし出したので、あきらめて下ります。

ここは、観光地である鷲羽山の展望台から近いところにあるので、そちらからも回ってみることにします。

駐車場から風化した花こう岩の岡を上がっていくと、ビジターセンターがあり、さらに進むとさっきの岩場の真上に出る。

遊歩道の真下が穴場稲荷である。

遊歩道よりも高い位置に展望台のような形で巨石を積み上げたのろし台のようなものがある。

これが古代の何かの施設なのか、自然にできたものかはわからないが、今は展望台になっている。

ここからが、香川との最短距離なので、超古代においては通信施設があった可能性は十分にあるのだが、いかんせん観光地化が進みすぎていて、古の姿は見えてこない。

ただ、私が瀬戸内沿岸通信ネットワークを作るとすれば、ここは絶対はずせないポイントの中でも最重要地点になることは間違いない。

眼下に広がる瀬戸内海と橋を見ながら、そんな妄想にふけるのであった。

2015年12月31日

Posted by こち at

2015年12月31日17:33 Comment(0)

SR400カフェレーサー化

突然ですが、ハーフカウルをつけました。

当然ながら、バーハンドルからセパハンに交換です。

安い中国製の物をつけたので、スイッチ類がキッチリとは止まりません。

意外にミラーは元々着いていたものが干渉せず収まってくれてます。

さあ、これで出来上がり、と思いきや、ノーマルステップ位置では膝がカウルと干渉します。

とはいえ、レースに出るわけではないのでべったり寝そべるようなステップに変更する必要はありません。

で、1JR用の通称「純正バックステップ」に交換。

あくまで、通称であって、本物のバックステップのようなスポーティーなものではありません。昭和60年以降のモデルの純正ステップです。

右が元の2H6用純正ステップ、左が1JR用純正ステップ。同じ純正なのにボルト位置から5,6cm位前へ寄ってたんですな。

シフトペダルを外さずに、純正バックステップを仮付してみました。

すごい違いです。

これで、膝が干渉することもなく、無理なレーサー姿勢を取ることもないベストポジションが出ました。

それでもやっぱりセパハンは肩が凝ります。

次はロングタンクにして腹で体重を支える必要があるかも。

2015年12月29日

Posted by こち at

2015年12月29日18:39 Comment(0)

2014年11月10日

Posted by こち at

2014年11月10日00:19 Comment(0)

浙江古鎮廿八都

久々に中国へ行ってきました。

うちの嫁が里帰りするのを上海まで送ってきたという、なんだか贅沢なことをしているみたい。

で、そのついでにどっか遊びに行こうと、探しているところに偶然見つけた田舎町。

春秋航空の上海便が、先月から夜遅い便に変更になった上に、浦東機場に到着後、滑走路で長らく待たされ、空港を出たのは10時過ぎ。

いそいで空港バス2線で虹橋火車站へ。

適当に見つけたホテルに転がりこむ。

翌日、駅へ切符を買いに行くと、今日の便があるよ、とのこと。

ただし、席は無し。

中国の新しい電車、動車は新幹線のようなやつであるが、全席指定。

昔は、始発駅のみ全席指定で、それが売切れたら、始発駅では切符は売らないことになっていた。

ただ、途中乗車なら、どこの駅からでも乗れていたので、タクシーかバスで次の駅に行って無座のチケットを買う、なんてこともできた。

その後は、誰かが下車したらその席はフリーになるので、誰が座ってもよかった。

今は残念なことにコンピューターネットワークの時代である。

全ての駅のチケットシステムがつながっていて、どこからどこまで空席があるというのが、どこの駅でもわかるので、途中乗車でも座席は指定されている。

よって、いくら途中下車の乗客がいようと、次の瞬間には次の指定席券を持った乗客が乗り込んでくる。

無座の乗客は、ほぼ全線着座することはできない、という非人道的システムがまかり通っている。

値段は一緒なので、「そこは俺の席だ。座るんじゃねえ。」と当たり前に乗り込んでくる途中乗車の客を見ると、なおさら腹が立ってくる。

以上のような事情を20年ぶりに中国の列車に乗る私が知るはずもなく、当然、途中から座れるものと思い、その無座のチケットを買ってしまった。

以後、4時間半ほど立ちっぱなしになるとは知らずに。

今回の目的地は、浙江省の西の端、江西省と福建省との三省の交差する地域である。四国で言えば、阿波池田くらいの感覚。

列車は、上海虹橋を出発して、杭州を経て、江山へと向かう。ディーゼルのころなら一日かかるところであるが、今は新幹線。5時間ちょいで到着する。

終点江山の二駅ほど前から、乗車する客がいなくなり、ようやく座れることになるが、30分で到着。

事前に調べておいたバスターミナルへ、白タクで移動。

ここから路線バスで二時間いったところに目的の町廿八都はある。

この日は、運悪く金曜日の夕方、寄宿舎に入っている中学生が、実家に帰る便に乗ってしまったため、席には座れたものの、満員のバスに揺られることとなった。

4時に乗ったバスは、目的地に近づくにつれ、暗闇に吸い込まれ、到着した後、どうやって宿を探そうかと不安になっていたところ、横に座っているおばさんが話しかけてきた。

”你们去廿八都呀?“(あんたら廿八都行くんな?)

”是的“(そうや)

”有没有订旅馆?我帮你介绍旅馆、景区里有几家,我都认识。我们家还开着餐馆,有兴趣,你们过来吃饭。“(ホテル予約しとんな?紹介したげるで美観地区の中に何軒かあるけど、全部知り合いやきん。あと、うちはレストランやっとるきん、なんやったら、食べに来な。)

と、有益な情報を得る。

家の嫁は反対側に座っている中学生と話をしていると、そのいがぐり頭の少年の家もホテルを経営しているという。ただし、美観地区の外側だというので、我々はおばちゃんに着いていくことにした。

終点の一歩手前で、おばちゃんが下りるから着いて来いというので、真っ暗闇の道端に降りる。

おばちゃんの店で働く、親戚の女の子が迎えに来ていたので、その子の持つ懐中電灯を頼りに、石畳の道を下って行く。

すぐに、街の明かりが見えてきて、おばちゃんの店は道のどん突き、丁字路の向かい側にあった。

おばちゃんのおすすめの豆腐鍋と観音菜という野菜の炒めものを食べつつ、あたりを見渡すと、ちらほら観光客が夜の散歩をしていた。

食べ終わってから、宿の相談をする。

隣の宿は高いが、部屋がいい。向かいの宿は安い、と。

どっちでもいいというと、じゃあ、まず安い方の宿を見に行こうとおばちゃん。

そこは店から出て三軒目のレストラン兼民宿。安いが意外にきれいだったので、即決で決めてしまった。

荷物を降ろして、散歩に出る。

細い路地には提灯の電灯しかないので、いまいちどういう町並みなのかは見えない。

途中、夜景を一生懸命撮影する台湾のカメラマンと出会う。プロかと思いきや、本業はお茶屋さんだという。

彼らは夜景に夢中なので、我々は先へ進み、どうやら入場券売り場にたどり着く。

昼間は、管理人がいて街に入るのに料金がいるようであるが、複雑に入り組んだ路地は四方につながっており、すべて住民もいるので、他の道からならただで入れる。入場料を払っているのは、団体旅行で来た人間だけのようである。

翌朝、明るくなってようやくどういう町並みなのかがわかった。

説明によると、明、清時代の建物が密集して残っており、交通、軍事の要衝であるがゆえに、歴史を通して、外地からの移住者が多いとのことである。

民家は普通に人が住んでいて、通りに面した家は大体商売をしている。

昔の大きな商家は、共産党の時代になってからは没収され政府の管理下にあり、入場料を払って見学するようになっているが、居宅は貧しい民に分配されている。

北京なんかだとそういった元豪邸は、装飾品や建具を破壊され、中庭にはぼろ屋が増築されている場合が多いが、ここはずっと残っていたらしい。

気候は香川とほぼ変わらず、みかんとお茶が盛んで、各家の軒下から道路まで、お茶の実を干している。今がお茶油の最盛期で、山へ行くとお茶の実を採る人が一生懸命枝をしごいている。

お茶も椿も同じ系統なので、椿油と同じくお茶の実も良質の油が搾れる。中国では専ら食用にされ、高級品である。

この町の人間は皆、勤勉で、複数の業種を兼ねている人が多く、レストランのおばちゃんは4軒ほど店を経営しているし、宿の主人は農業のかたわら市場で野菜を売り、レストラン兼宿を経営している。主人の店で出されるお茶も自家製で、私の作ったお茶と同じで、香りがよく、甘い。朝、ここのばあちゃんが持って帰ってきていた野菜も、コメも自分の田畑で採れたもので、肉、魚以外はほぼ自給自足しているという。

よその田舎町だと、店先でぼんやりしている店主や、道端で麻雀して時間をつぶす人間が多い中、この町では、大体何か仕事をしている。

揚げ菓子を露店で作っているおばさん、別にいなくてもいいんだが、手伝う中学生の息子。

観光地の門前で、食べ物を売っているおじさん。日曜日で仕事が休みだから出てきて商売している。

豪邸の前庭でお茶の実をせっせと干す小学生の親子。

一番遊んでいるのは、切符切りの公務員である。

大きな町ではないので、2時間もあれば裏通りまでぐるりと回ることができるが、帰りのチケットはさらに次の日の午後の便。

普段、急ぎ足の旅行が多いので、たまにはのんびりとしてみようかと思い、別にすることもないのだが、ぶらぶらさんぽばかりしている。

山並みは美合の国道438号線沿いのような景色。田畑はうちの別荘(農地ともいう)と変わらず、野菜と果樹とお茶の木。

あんまり香川にいるのと変わらないなとおもいつつ、ぶらぶら。

田舎の人間はやっぱり田舎が落ち着きます。

帰りに上海経由するの面倒くさいなとおもいつつ、バスに乗り込み、これだけ辺鄙なところだともう二度と来ないだろうなと、振り返りつつ、いつもの帰り道のような感覚でバスに揺られる。

そんなところです。

うちの嫁が里帰りするのを上海まで送ってきたという、なんだか贅沢なことをしているみたい。

で、そのついでにどっか遊びに行こうと、探しているところに偶然見つけた田舎町。

春秋航空の上海便が、先月から夜遅い便に変更になった上に、浦東機場に到着後、滑走路で長らく待たされ、空港を出たのは10時過ぎ。

いそいで空港バス2線で虹橋火車站へ。

適当に見つけたホテルに転がりこむ。

翌日、駅へ切符を買いに行くと、今日の便があるよ、とのこと。

ただし、席は無し。

中国の新しい電車、動車は新幹線のようなやつであるが、全席指定。

昔は、始発駅のみ全席指定で、それが売切れたら、始発駅では切符は売らないことになっていた。

ただ、途中乗車なら、どこの駅からでも乗れていたので、タクシーかバスで次の駅に行って無座のチケットを買う、なんてこともできた。

その後は、誰かが下車したらその席はフリーになるので、誰が座ってもよかった。

今は残念なことにコンピューターネットワークの時代である。

全ての駅のチケットシステムがつながっていて、どこからどこまで空席があるというのが、どこの駅でもわかるので、途中乗車でも座席は指定されている。

よって、いくら途中下車の乗客がいようと、次の瞬間には次の指定席券を持った乗客が乗り込んでくる。

無座の乗客は、ほぼ全線着座することはできない、という非人道的システムがまかり通っている。

値段は一緒なので、「そこは俺の席だ。座るんじゃねえ。」と当たり前に乗り込んでくる途中乗車の客を見ると、なおさら腹が立ってくる。

以上のような事情を20年ぶりに中国の列車に乗る私が知るはずもなく、当然、途中から座れるものと思い、その無座のチケットを買ってしまった。

以後、4時間半ほど立ちっぱなしになるとは知らずに。

今回の目的地は、浙江省の西の端、江西省と福建省との三省の交差する地域である。四国で言えば、阿波池田くらいの感覚。

列車は、上海虹橋を出発して、杭州を経て、江山へと向かう。ディーゼルのころなら一日かかるところであるが、今は新幹線。5時間ちょいで到着する。

終点江山の二駅ほど前から、乗車する客がいなくなり、ようやく座れることになるが、30分で到着。

事前に調べておいたバスターミナルへ、白タクで移動。

ここから路線バスで二時間いったところに目的の町廿八都はある。

この日は、運悪く金曜日の夕方、寄宿舎に入っている中学生が、実家に帰る便に乗ってしまったため、席には座れたものの、満員のバスに揺られることとなった。

4時に乗ったバスは、目的地に近づくにつれ、暗闇に吸い込まれ、到着した後、どうやって宿を探そうかと不安になっていたところ、横に座っているおばさんが話しかけてきた。

”你们去廿八都呀?“(あんたら廿八都行くんな?)

”是的“(そうや)

”有没有订旅馆?我帮你介绍旅馆、景区里有几家,我都认识。我们家还开着餐馆,有兴趣,你们过来吃饭。“(ホテル予約しとんな?紹介したげるで美観地区の中に何軒かあるけど、全部知り合いやきん。あと、うちはレストランやっとるきん、なんやったら、食べに来な。)

と、有益な情報を得る。

家の嫁は反対側に座っている中学生と話をしていると、そのいがぐり頭の少年の家もホテルを経営しているという。ただし、美観地区の外側だというので、我々はおばちゃんに着いていくことにした。

終点の一歩手前で、おばちゃんが下りるから着いて来いというので、真っ暗闇の道端に降りる。

おばちゃんの店で働く、親戚の女の子が迎えに来ていたので、その子の持つ懐中電灯を頼りに、石畳の道を下って行く。

すぐに、街の明かりが見えてきて、おばちゃんの店は道のどん突き、丁字路の向かい側にあった。

おばちゃんのおすすめの豆腐鍋と観音菜という野菜の炒めものを食べつつ、あたりを見渡すと、ちらほら観光客が夜の散歩をしていた。

食べ終わってから、宿の相談をする。

隣の宿は高いが、部屋がいい。向かいの宿は安い、と。

どっちでもいいというと、じゃあ、まず安い方の宿を見に行こうとおばちゃん。

そこは店から出て三軒目のレストラン兼民宿。安いが意外にきれいだったので、即決で決めてしまった。

荷物を降ろして、散歩に出る。

細い路地には提灯の電灯しかないので、いまいちどういう町並みなのかは見えない。

途中、夜景を一生懸命撮影する台湾のカメラマンと出会う。プロかと思いきや、本業はお茶屋さんだという。

彼らは夜景に夢中なので、我々は先へ進み、どうやら入場券売り場にたどり着く。

昼間は、管理人がいて街に入るのに料金がいるようであるが、複雑に入り組んだ路地は四方につながっており、すべて住民もいるので、他の道からならただで入れる。入場料を払っているのは、団体旅行で来た人間だけのようである。

翌朝、明るくなってようやくどういう町並みなのかがわかった。

説明によると、明、清時代の建物が密集して残っており、交通、軍事の要衝であるがゆえに、歴史を通して、外地からの移住者が多いとのことである。

民家は普通に人が住んでいて、通りに面した家は大体商売をしている。

昔の大きな商家は、共産党の時代になってからは没収され政府の管理下にあり、入場料を払って見学するようになっているが、居宅は貧しい民に分配されている。

北京なんかだとそういった元豪邸は、装飾品や建具を破壊され、中庭にはぼろ屋が増築されている場合が多いが、ここはずっと残っていたらしい。

気候は香川とほぼ変わらず、みかんとお茶が盛んで、各家の軒下から道路まで、お茶の実を干している。今がお茶油の最盛期で、山へ行くとお茶の実を採る人が一生懸命枝をしごいている。

お茶も椿も同じ系統なので、椿油と同じくお茶の実も良質の油が搾れる。中国では専ら食用にされ、高級品である。

この町の人間は皆、勤勉で、複数の業種を兼ねている人が多く、レストランのおばちゃんは4軒ほど店を経営しているし、宿の主人は農業のかたわら市場で野菜を売り、レストラン兼宿を経営している。主人の店で出されるお茶も自家製で、私の作ったお茶と同じで、香りがよく、甘い。朝、ここのばあちゃんが持って帰ってきていた野菜も、コメも自分の田畑で採れたもので、肉、魚以外はほぼ自給自足しているという。

よその田舎町だと、店先でぼんやりしている店主や、道端で麻雀して時間をつぶす人間が多い中、この町では、大体何か仕事をしている。

揚げ菓子を露店で作っているおばさん、別にいなくてもいいんだが、手伝う中学生の息子。

観光地の門前で、食べ物を売っているおじさん。日曜日で仕事が休みだから出てきて商売している。

豪邸の前庭でお茶の実をせっせと干す小学生の親子。

一番遊んでいるのは、切符切りの公務員である。

大きな町ではないので、2時間もあれば裏通りまでぐるりと回ることができるが、帰りのチケットはさらに次の日の午後の便。

普段、急ぎ足の旅行が多いので、たまにはのんびりとしてみようかと思い、別にすることもないのだが、ぶらぶらさんぽばかりしている。

山並みは美合の国道438号線沿いのような景色。田畑はうちの別荘(農地ともいう)と変わらず、野菜と果樹とお茶の木。

あんまり香川にいるのと変わらないなとおもいつつ、ぶらぶら。

田舎の人間はやっぱり田舎が落ち着きます。

帰りに上海経由するの面倒くさいなとおもいつつ、バスに乗り込み、これだけ辺鄙なところだともう二度と来ないだろうなと、振り返りつつ、いつもの帰り道のような感覚でバスに揺られる。

そんなところです。

2014年10月21日

Posted by こち at

2014年10月21日01:31 Comment(0)

岡山玉野の玉比咩神社

玉野の地名の由来になったという玉比咩神社。

三井造船から10分くらいの交差点にある。

鳥居をくぐる前から玉石はどっしり立っている。

もともとはその名の通り丸かったらしいが、割られたのか、割れたかして今の三角っぽい形になったらしい。

その昔、この玉石から3つの火の玉が出てその火の飛び出した部分が日輪となって残っていると由緒書きにあったが、それがどこにあるのかははっきり確認できなかったが、裏側の亀裂の左側にある窪みのことかもしれない。

その飛び出した火の玉の行先は一つは岡山市の西大寺、もう一つは牛窓なので、北と東に向かったようである。三つ目の火の玉は逆に西側の臥龍稲荷に向かったという。前者二つははっきりとしたポイントがわからないので調べようがないが、臥龍稲荷は歩いて5分。

そもそもこの玉比咩神社は臥龍山の麓の斜面にあって、玉石はその斜面が途切れたところにある。神社自体ももともとは臥龍山中腹にあったという。

当然、臥龍稲荷に向かいます。というか、もうすでにいわくありげな石組みが見えています。

本殿すぐ裏の石段を登って5分。巨石の石組みが海を向いています。

当然、玉石も見えます。

目を凝らしてみると、玉石裏側の日輪らしき窪みも樹が邪魔しなかったら見えそうです。

あそこから火の玉が飛んできたとすると、臥龍稲荷の石組みにも痕跡があるはず。

振り返ってお社の後ろの岩肌をよく見ると、明らかに人工的に彫られた三日月型の窪みがあります。真ん丸ではないものの、広島の向島と尾道の千光寺にあった鏡岩に似た感じです。

ということは、玉石もこの臥龍稲荷も古代の光通信の遺構かもしれません。

この辺りは瀬戸内海の幅の狭い地域、香川側にもなにか対応するものがある可能性が出てきます。

が、この玉石の南側には別の山が、東には島があるので、直接五色台や、屋島は見えませんでした。

どうやら、本州側だけの施設のようです。

ふと地図を見ていると、西大寺と玉野の中間に金甲山があるじゃないですか!

金甲山の頂上には神籬だといわれている組石が存在するじゃないですか!

金甲山神籬

金甲山頂上はテレビ塔と無線中継局が林立していて、おまけにその神籬も展望台のコンクリが間近に迫っており、原型はとどめてなさそうです。

ただ、今も昔もアンテナというやつの設置条件は変わりません。

臥龍山も鉄塔だらけです。超古代も今と同じように電波か光で通信してたんでしょうね。

三井造船から10分くらいの交差点にある。

鳥居をくぐる前から玉石はどっしり立っている。

もともとはその名の通り丸かったらしいが、割られたのか、割れたかして今の三角っぽい形になったらしい。

その昔、この玉石から3つの火の玉が出てその火の飛び出した部分が日輪となって残っていると由緒書きにあったが、それがどこにあるのかははっきり確認できなかったが、裏側の亀裂の左側にある窪みのことかもしれない。

その飛び出した火の玉の行先は一つは岡山市の西大寺、もう一つは牛窓なので、北と東に向かったようである。三つ目の火の玉は逆に西側の臥龍稲荷に向かったという。前者二つははっきりとしたポイントがわからないので調べようがないが、臥龍稲荷は歩いて5分。

そもそもこの玉比咩神社は臥龍山の麓の斜面にあって、玉石はその斜面が途切れたところにある。神社自体ももともとは臥龍山中腹にあったという。

当然、臥龍稲荷に向かいます。というか、もうすでにいわくありげな石組みが見えています。

本殿すぐ裏の石段を登って5分。巨石の石組みが海を向いています。

当然、玉石も見えます。

目を凝らしてみると、玉石裏側の日輪らしき窪みも樹が邪魔しなかったら見えそうです。

あそこから火の玉が飛んできたとすると、臥龍稲荷の石組みにも痕跡があるはず。

振り返ってお社の後ろの岩肌をよく見ると、明らかに人工的に彫られた三日月型の窪みがあります。真ん丸ではないものの、広島の向島と尾道の千光寺にあった鏡岩に似た感じです。

ということは、玉石もこの臥龍稲荷も古代の光通信の遺構かもしれません。

この辺りは瀬戸内海の幅の狭い地域、香川側にもなにか対応するものがある可能性が出てきます。

が、この玉石の南側には別の山が、東には島があるので、直接五色台や、屋島は見えませんでした。

どうやら、本州側だけの施設のようです。

ふと地図を見ていると、西大寺と玉野の中間に金甲山があるじゃないですか!

金甲山の頂上には神籬だといわれている組石が存在するじゃないですか!

金甲山神籬

金甲山頂上はテレビ塔と無線中継局が林立していて、おまけにその神籬も展望台のコンクリが間近に迫っており、原型はとどめてなさそうです。

ただ、今も昔もアンテナというやつの設置条件は変わりません。

臥龍山も鉄塔だらけです。超古代も今と同じように電波か光で通信してたんでしょうね。

2014年10月20日

Posted by こち at

2014年10月20日01:03 Comment(2)

多度津町山階岡の巨石

詳細が全く分かりませんが、いつもの散歩道にある門のような巨石です。

南向きに門のように立っています。

左右の石柱の間は祭壇のようになっていて、そこに亀山翁なる人物の碑が建てられている。

この岡のような小山は西側に神社。

頂上は廃寺跡。

この山がずっと信仰の対象となってきたことは間違いないようです。

南向きに門のように立っています。

左右の石柱の間は祭壇のようになっていて、そこに亀山翁なる人物の碑が建てられている。

この岡のような小山は西側に神社。

頂上は廃寺跡。

この山がずっと信仰の対象となってきたことは間違いないようです。

2014年08月14日

Posted by こち at

2014年08月14日00:58 Comment(0)

Muddy Fox

さて、この中にMTBは何台あるでしょう?

2台?いいえ、3台すべてMTBでした。

黒いロードバイク風のこの自転車。25年前はMTBでした。

自転車が増えすぎたため、カーボンのロードバイクを処分したところ、普段のお散歩ができなくなってしまった。

じゃあ、骨董品的MTBのフレームにロードホイールやらハンドルやらをくっつければ、とりあえずお散歩ぐらいはできるでしょう。といろいろ移植。

先ずは、肝心要のホイール。

26インチMTBに700Cホイールは入るのか?

入りました。

フロントハブの幅は共通なので、そのままポン。

リアハブは、なんといらなくなったロード用700Cホイールの10mmスペーサーを一つ足してやるだけで、ぴったりセンター出ました。

お次は、ブレーキ。

昔懐かしいカンチブレーキは、ドロップハンドルのブレーキシステムとは相性が悪いので、ロード用キャリパブレーキをつけるしかありません。

フロントは、フォークに偶然空いてたブレーキワイヤー脱落防止フックの取り付け穴がぴったり。

リアはフレームが干渉して、市販のアダプターは付きません。

で、自作します。

厚めのアルミ板をくり抜いて、カンチブレーキ台座に留めることにしました。

先ずは、試作品として、10mm合板で作ってみます。

できました。

意外に合板に強度があります。

↓

別にアルミ板で作らなくてもいいんじゃないだろうか?

↓

合板を塗装しちゃいましょう。

↓

完成。

次に、ハンドル。

ステムはMTB用の古いものでは長すぎたのと、ドロップハンドルが取り付けられないので、今風にAheadに替えちゃいます。

だけど、そうするとフロントフォークも新品に替えないといけなくなっちゃうので、変換プラグを入れます。

若干重量は増えるものの、古いフォークに挿すだけでAheadに変わっちゃいます。

あとは、もらい物の105コンポのブレーキレバー兼シフトレバーを付け、チェーンリングも、もらい物のアルテグラ。

前後ディレーラーも、もらい物の105。

キャリパブレーキも前のカーボンロードにつけていた105。

というような、クロスバイクとロードバイクの中間のようなMuddyFox完成です。

乗り心地はというと、ぶっといクロモリフレームですから、振動は直接身体に伝わります。痛いです。

が、坂道の登りでのパワーロスが無く、チャイナカーボンのふにゃふにゃロードフレームよりは速くなったような気が・・・。

気のせいかもしれません。

2台?いいえ、3台すべてMTBでした。

黒いロードバイク風のこの自転車。25年前はMTBでした。

自転車が増えすぎたため、カーボンのロードバイクを処分したところ、普段のお散歩ができなくなってしまった。

じゃあ、骨董品的MTBのフレームにロードホイールやらハンドルやらをくっつければ、とりあえずお散歩ぐらいはできるでしょう。といろいろ移植。

先ずは、肝心要のホイール。

26インチMTBに700Cホイールは入るのか?

入りました。

フロントハブの幅は共通なので、そのままポン。

リアハブは、なんといらなくなったロード用700Cホイールの10mmスペーサーを一つ足してやるだけで、ぴったりセンター出ました。

お次は、ブレーキ。

昔懐かしいカンチブレーキは、ドロップハンドルのブレーキシステムとは相性が悪いので、ロード用キャリパブレーキをつけるしかありません。

フロントは、フォークに偶然空いてたブレーキワイヤー脱落防止フックの取り付け穴がぴったり。

リアはフレームが干渉して、市販のアダプターは付きません。

で、自作します。

厚めのアルミ板をくり抜いて、カンチブレーキ台座に留めることにしました。

先ずは、試作品として、10mm合板で作ってみます。

できました。

意外に合板に強度があります。

↓

別にアルミ板で作らなくてもいいんじゃないだろうか?

↓

合板を塗装しちゃいましょう。

↓

完成。

次に、ハンドル。

ステムはMTB用の古いものでは長すぎたのと、ドロップハンドルが取り付けられないので、今風にAheadに替えちゃいます。

だけど、そうするとフロントフォークも新品に替えないといけなくなっちゃうので、変換プラグを入れます。

若干重量は増えるものの、古いフォークに挿すだけでAheadに変わっちゃいます。

あとは、もらい物の105コンポのブレーキレバー兼シフトレバーを付け、チェーンリングも、もらい物のアルテグラ。

前後ディレーラーも、もらい物の105。

キャリパブレーキも前のカーボンロードにつけていた105。

というような、クロスバイクとロードバイクの中間のようなMuddyFox完成です。

乗り心地はというと、ぶっといクロモリフレームですから、振動は直接身体に伝わります。痛いです。

が、坂道の登りでのパワーロスが無く、チャイナカーボンのふにゃふにゃロードフレームよりは速くなったような気が・・・。

気のせいかもしれません。

2014年06月22日

Posted by こち at

2014年06月22日18:05 Comment(0)

岡山鬼の岩屋

前回、鬼ノ城へ行った際、時間切れで行けなかった岩屋へ行ってきた。

場所は鬼ノ城よりさらに奥へ行ったところで、かなり近い。

ここは山岳仏教の遺跡でもあるが、それ以前はやはり古代巨石遺跡としか思えない。

まずは、岩屋寺から見ていく。

この境内に「鬼の差上岩」といわれる巨石遺構がある。

立派な石組みです。

次に「鬼の餅つき岩」。

表面に丸い窪みがあることからそう呼ばれているのだとは思うが、私には倒れた鏡岩にしか見えない。

窪みは何らかの反射板を埋め込んでいた跡に見える。

「鯉岩」

倒れた烏帽子岩のようなメンヒルか?

「八畳岩」

「屏風岩」

「汐差岩」

広島の宮島山頂付近にある潮の干満を示す不思議な潮位石と同じようなものか?

すぐ横に「方位石」

この辺りは一面巨岩が敷き詰められたように広がっている。

「岩切観音」

巨石の壁に観音様の磨崖仏があるが、どう見ても人工的に積まれた石組。

この上は山頂まで階段状に巨石が積み重なっているが、藪に囲まれているため登って見ないと確認できない。←当然登ってます。

この後、残りの遊歩道も何も名前はついていないものの、巨石の積石のオンパレードです。

場所は鬼ノ城よりさらに奥へ行ったところで、かなり近い。

ここは山岳仏教の遺跡でもあるが、それ以前はやはり古代巨石遺跡としか思えない。

まずは、岩屋寺から見ていく。

この境内に「鬼の差上岩」といわれる巨石遺構がある。

立派な石組みです。

次に「鬼の餅つき岩」。

表面に丸い窪みがあることからそう呼ばれているのだとは思うが、私には倒れた鏡岩にしか見えない。

窪みは何らかの反射板を埋め込んでいた跡に見える。

「鯉岩」

倒れた烏帽子岩のようなメンヒルか?

「八畳岩」

「屏風岩」

「汐差岩」

広島の宮島山頂付近にある潮の干満を示す不思議な潮位石と同じようなものか?

すぐ横に「方位石」

この辺りは一面巨岩が敷き詰められたように広がっている。

「岩切観音」

巨石の壁に観音様の磨崖仏があるが、どう見ても人工的に積まれた石組。

この上は山頂まで階段状に巨石が積み重なっているが、藪に囲まれているため登って見ないと確認できない。←当然登ってます。

この後、残りの遊歩道も何も名前はついていないものの、巨石の積石のオンパレードです。

2014年03月15日

Posted by こち at

2014年03月15日01:21 Comment(0)

高尾山の石組遺構

観音寺市大野原町の高尾山。496m

豊稔池の北側の山である。

豊稔池よりさらに西に進んだ田野々地区から上がっていく。

最初は未舗装のフラットな林道を快適に進む。

この後は、イノシシの掘り返した跡と石が散乱していて足場は悪くなってくる。

小さな峰を登り降りすると、ほぼ崖のような斜面にあたり這うように登って行く。

するとこのピークのてっぺんに、立派な石組みが見えてくる。

二段の石垣で組まれた台座に乗る社である。

かなり古いもので掘られた字は読みづらいが、寛永とだけみえるので江戸時代の物らしい。

高尾山の頂上はさらに東へ進まないといけない。

この散乱した石、どうやらこの峰の自然石を割って配置していたものらしい。

石畳、もしくは石段が往時は完備した立派な道だったようである。

石組みで作られた排水溝らしき遺構も見える。

尾根筋をしばらく進むとまた峰がある。

この峰は完全な石段、もしくは城壁状になっている。

峰のてっぺんには、磐座らしき巨石も積まれている。ここからは見晴らしがよく、伊吹島や観音寺の平野まで見渡せる。

通信施設の設置には最適である。

さらに東へ峰を下るが、その尾根筋はやはり石畳が敷かれていたらしく、手ごろな大きさの割石が無数に地表に顔を出している。

頂上の登りも石段であったらしく、途中小さな立石もある。

頂上にはとりたてては何もないが、さらに進んだ東側の斜面も石段であったようだ。

頂上の峰を降り切ると石は突然無くなってしまう。

その後一つ峰を進んだが、全く石は転がっていないので、西の端の社から頂上の峰までが、何らかの遺跡であるのは間違いない。

超古代の通信施設跡かもしれないし、屋島とならぶ古代城郭であったかもしれない。神社かお寺になったのはその後であろうとは思うが、長い歴史の中、誰かが何かのためにおそらく何度も、違う目的のために築いたのであろう石組みがこうして放置されているのを見ると残念である。

幸いこの付近の山の尾根筋はどこも防火帯として、定期的に草刈が行われているので、ほかのほったらかしの山に比べると保存がよい。

確実なのは、ここは寛永年間以前に建てられた神社があることである。少なくとも400年ぐらい前から続いていることだけは確かだ。

※写真中、自転車が多数写っていますが、まず乗って行けるところではないので参考にはなさらない方がミノタメかと。

より大きな地図で 磐座 を表示

豊稔池の北側の山である。

豊稔池よりさらに西に進んだ田野々地区から上がっていく。

最初は未舗装のフラットな林道を快適に進む。

この後は、イノシシの掘り返した跡と石が散乱していて足場は悪くなってくる。

小さな峰を登り降りすると、ほぼ崖のような斜面にあたり這うように登って行く。

するとこのピークのてっぺんに、立派な石組みが見えてくる。

二段の石垣で組まれた台座に乗る社である。

かなり古いもので掘られた字は読みづらいが、寛永とだけみえるので江戸時代の物らしい。

高尾山の頂上はさらに東へ進まないといけない。

この散乱した石、どうやらこの峰の自然石を割って配置していたものらしい。

石畳、もしくは石段が往時は完備した立派な道だったようである。

石組みで作られた排水溝らしき遺構も見える。

尾根筋をしばらく進むとまた峰がある。

この峰は完全な石段、もしくは城壁状になっている。

峰のてっぺんには、磐座らしき巨石も積まれている。ここからは見晴らしがよく、伊吹島や観音寺の平野まで見渡せる。

通信施設の設置には最適である。

さらに東へ峰を下るが、その尾根筋はやはり石畳が敷かれていたらしく、手ごろな大きさの割石が無数に地表に顔を出している。

頂上の登りも石段であったらしく、途中小さな立石もある。

頂上にはとりたてては何もないが、さらに進んだ東側の斜面も石段であったようだ。

頂上の峰を降り切ると石は突然無くなってしまう。

その後一つ峰を進んだが、全く石は転がっていないので、西の端の社から頂上の峰までが、何らかの遺跡であるのは間違いない。

超古代の通信施設跡かもしれないし、屋島とならぶ古代城郭であったかもしれない。神社かお寺になったのはその後であろうとは思うが、長い歴史の中、誰かが何かのためにおそらく何度も、違う目的のために築いたのであろう石組みがこうして放置されているのを見ると残念である。

幸いこの付近の山の尾根筋はどこも防火帯として、定期的に草刈が行われているので、ほかのほったらかしの山に比べると保存がよい。

確実なのは、ここは寛永年間以前に建てられた神社があることである。少なくとも400年ぐらい前から続いていることだけは確かだ。

※写真中、自転車が多数写っていますが、まず乗って行けるところではないので参考にはなさらない方がミノタメかと。

より大きな地図で 磐座 を表示

2014年03月10日

Posted by こち at

2014年03月10日00:53 Comment(0)

金山、常山

坂出市金山、国道11号線を高松に向かって左手にある山である。

金山から常山はほぼ一つの山塊で、「金山高速」とまで言われるハイスピード国道の「金山トンネル」はその途中をくりぬいていることになる。

登山道は国道から少々離れているので、非常に探しづらい。

我々が登ったルートは、金山小学校のある道の笠山と金山の距離が一番狭い地域にあるため池の近くから始まっているが、小さな案内板があるだけなのでかなりわかりにくい。

もともと細い道から、さらに細い道を山側に登って行くと、横潮神社が見えてくる。

この神社礎石からして、例のサヌカイトでできている。ここら一帯は有名なサヌカイトの産地で、道端の石を適当に拾って叩いてみても、キンキンと高い音が響く。

確かこれは天然記念物、持って帰っては違法となるので、現地で楽しむだけにして先に進みましょう。

車はこの横潮神社におかせていただいて、ここからは歩きになる。

少し進んで、車止めのチェーンをまたぎ、しばらく進むと、隣の常山との分岐にあたり、ここを左に進む。

頂上は比較的平らだが、樹木が茂っており、見晴らしは無い。

三角点は見つからなかったが、中央付近に古墳を発見。天蓋は無くなっているが、石室はきちんと残っていた。

頂上付近は重機が入っており、かなり手が加えられており、古墳以外にめぼしいものは無い。

頂上から少し下りた北側は見晴らしがよいが、かなり崩されていて、古代を偲べるものはなさそうである。

次の常山には元来た道を分岐まで戻り、尾根筋を渡っていく。

ここがちょうど金山トンネルの真上に当たる。

尾根筋を渡り終えると、急な道に変わり、大きな石が増えてくるが、金山とは違いサヌカイトは一切無し。

頂上付近より、巨石が配置されており、人工物っぽくなってくる。

登りきると、頂上の台地は巨石が多く、三角点は平石が重ねられた台の上にある。

海側には倒れたらしい烏帽子岩、その横に石の壁らしき人工物。

南側へ回ると、真南に向かって、鏡岩が設置されている。

さらに進むと、小さな社があるが、こちらも巨石の石組土台の上に安置されて、真南を向いている。

ここからは、郷師山、城山、飯野山と各磐座の存在する山々が望める。

また、標高は283m。

またしても200m強の位置にある巨石遺跡である。

古代、ここも海中の小島であったに違いない。

古の灯台跡か、はたまた通信施設の跡か?

どちらにせよ、これまでの調査と同じく、海抜200強に存在する磐座、立石、岩境が確認できた。

これでますます古代超海進期瀬戸内ネットワーク説への確信が深まったのであった。(誰も賛同はしてくれていないが)

金山から常山はほぼ一つの山塊で、「金山高速」とまで言われるハイスピード国道の「金山トンネル」はその途中をくりぬいていることになる。

登山道は国道から少々離れているので、非常に探しづらい。

我々が登ったルートは、金山小学校のある道の笠山と金山の距離が一番狭い地域にあるため池の近くから始まっているが、小さな案内板があるだけなのでかなりわかりにくい。

もともと細い道から、さらに細い道を山側に登って行くと、横潮神社が見えてくる。

この神社礎石からして、例のサヌカイトでできている。ここら一帯は有名なサヌカイトの産地で、道端の石を適当に拾って叩いてみても、キンキンと高い音が響く。

確かこれは天然記念物、持って帰っては違法となるので、現地で楽しむだけにして先に進みましょう。

車はこの横潮神社におかせていただいて、ここからは歩きになる。

少し進んで、車止めのチェーンをまたぎ、しばらく進むと、隣の常山との分岐にあたり、ここを左に進む。

頂上は比較的平らだが、樹木が茂っており、見晴らしは無い。

三角点は見つからなかったが、中央付近に古墳を発見。天蓋は無くなっているが、石室はきちんと残っていた。

頂上付近は重機が入っており、かなり手が加えられており、古墳以外にめぼしいものは無い。

頂上から少し下りた北側は見晴らしがよいが、かなり崩されていて、古代を偲べるものはなさそうである。

次の常山には元来た道を分岐まで戻り、尾根筋を渡っていく。

ここがちょうど金山トンネルの真上に当たる。

尾根筋を渡り終えると、急な道に変わり、大きな石が増えてくるが、金山とは違いサヌカイトは一切無し。

頂上付近より、巨石が配置されており、人工物っぽくなってくる。

登りきると、頂上の台地は巨石が多く、三角点は平石が重ねられた台の上にある。

海側には倒れたらしい烏帽子岩、その横に石の壁らしき人工物。

南側へ回ると、真南に向かって、鏡岩が設置されている。

さらに進むと、小さな社があるが、こちらも巨石の石組土台の上に安置されて、真南を向いている。

ここからは、郷師山、城山、飯野山と各磐座の存在する山々が望める。

また、標高は283m。

またしても200m強の位置にある巨石遺跡である。

古代、ここも海中の小島であったに違いない。

古の灯台跡か、はたまた通信施設の跡か?

どちらにせよ、これまでの調査と同じく、海抜200強に存在する磐座、立石、岩境が確認できた。

これでますます古代超海進期瀬戸内ネットワーク説への確信が深まったのであった。(誰も賛同はしてくれていないが)

2014年02月28日

Posted by こち at

2014年02月28日01:06 Comment(1)

VESPAレストア完了

聞いてください。

とうとうP200Eのレストアが完了したんです。

昨年の10月グラインダーでぶった切るところからはじめて、

溶接

塗装

エンジンオーバーホール

配線引き直し

とフルコースやっちゃいました

前回、灯火類が全く点かなかったため、レギュレターを換えてみたものの反応なし。

次に、オルタネーターをチェックすると、灯火系発電コイルに電気抵抗がなく、ここも怪しそうです。

以前、ライトが自転車用のダイナモライトより暗かった理由はここにありそうです。

が、発電量は13vは出ています。

まあ、とりあえず抵抗が全くないのも異常なので、ばらしてまき直します。

買ったら1万円超えるし、ここが原因かどうかも分からないので。

1mmのエナメル線を巻くこと左に55回。

下側の明るい色のコイルが自作。

純正のようにはきれいにいきません。

コイルを1個巻いたところで、取り付けて抵抗値を図ると、見事復活しました。

エンジンに取り付けて発電させてみると、発電量さらに回復。1個取り替えただけなんですが、不思議。ただ、ライトは点きません。

配線を疑うしかありません。

ベスパの配線は異様に複雑で、あっちこっちのスイッチとコネクタが複雑に絡み合っていて、導通検査をしてもどこがどこやらわかりません。

で、またもハーネスを全部引っこ抜き、元と同じ配色で作り直します。

中国語講師の道楽でする作業ではないわな、と思いつつコツコツとつないでいきます。

出来上がった配線を車体に潜り込ませ、各コネクタをつなぐと、やりました。

見事ウインカーとライト類復活です。

しかも、普通のバイク並みに明るく光っています。

ベスパのライトが暗いのではなくて、古くなったベスパは電装系の劣化がヒドイということだったようです。

これで、公道走れるようになったよ、と喜んだのもつかの間。

駐車場から出そうとアクセルふかしてクラッチつなぐと、エンストです。

この一か月キャブレタをつけたりのけたり、タンクを転がしたり、落としたり、悪戦苦闘しながら、手の入りにくい狭い車体の配線位置と闘ってきた結果、どこかにたまっていたゴミがキャブレターのどこかに詰まったようです。

あー、またばらして清掃しなくちゃ。

続きを読む

とうとうP200Eのレストアが完了したんです。

昨年の10月グラインダーでぶった切るところからはじめて、

溶接

塗装

エンジンオーバーホール

配線引き直し

とフルコースやっちゃいました

前回、灯火類が全く点かなかったため、レギュレターを換えてみたものの反応なし。

次に、オルタネーターをチェックすると、灯火系発電コイルに電気抵抗がなく、ここも怪しそうです。

以前、ライトが自転車用のダイナモライトより暗かった理由はここにありそうです。

が、発電量は13vは出ています。

まあ、とりあえず抵抗が全くないのも異常なので、ばらしてまき直します。

買ったら1万円超えるし、ここが原因かどうかも分からないので。

1mmのエナメル線を巻くこと左に55回。

下側の明るい色のコイルが自作。

純正のようにはきれいにいきません。

コイルを1個巻いたところで、取り付けて抵抗値を図ると、見事復活しました。

エンジンに取り付けて発電させてみると、発電量さらに回復。1個取り替えただけなんですが、不思議。ただ、ライトは点きません。

配線を疑うしかありません。

ベスパの配線は異様に複雑で、あっちこっちのスイッチとコネクタが複雑に絡み合っていて、導通検査をしてもどこがどこやらわかりません。

で、またもハーネスを全部引っこ抜き、元と同じ配色で作り直します。

中国語講師の道楽でする作業ではないわな、と思いつつコツコツとつないでいきます。

出来上がった配線を車体に潜り込ませ、各コネクタをつなぐと、やりました。

見事ウインカーとライト類復活です。

しかも、普通のバイク並みに明るく光っています。

ベスパのライトが暗いのではなくて、古くなったベスパは電装系の劣化がヒドイということだったようです。

これで、公道走れるようになったよ、と喜んだのもつかの間。

駐車場から出そうとアクセルふかしてクラッチつなぐと、エンストです。

この一か月キャブレタをつけたりのけたり、タンクを転がしたり、落としたり、悪戦苦闘しながら、手の入りにくい狭い車体の配線位置と闘ってきた結果、どこかにたまっていたゴミがキャブレターのどこかに詰まったようです。

あー、またばらして清掃しなくちゃ。

続きを読む

2014年02月24日

Posted by こち at

2014年02月24日00:54 Comment(0)

増川林道スノーライド

国道32号線猪鼻峠より林道を経由して、箸蔵寺に至るルート。

お気に入りのツーリングコースなので、年に2回は行っています。

今日もいつものように車にMTBを積んで出発。

が、国道から一歩それると、そこは白銀の世界。

ここ数日ぬくい日が続いていたのに、全く溶けていません。

いや、中途半端に溶けて、シャーベット状になっています。

そこを滑りつつ、担ぎつつ、のろのろと登って行きます。

途中、すれ違ったハンターに呆れられても、かまわずペダルを踏み続け、滑り続けます。

大分酔狂なことをしているものだという自覚もありつつ、引き返すのも悔しいので、先に進みます。

数え切れぬほどの転倒の末、ようやく増川林道と箸蔵寺の分岐についたときは、すでに午後4時。

写真はスタンドが無いのに自立する自転車。

これ以上進むと日が暮れてしまうので、箸蔵寺はあきらめて来た道を引き返します。

下りは、登りほどは脚力を使わないものの、今度は逆に上半身でハンドルを押さえつけないと、あらぬ方向へ向かい、その結果大転倒となるので、やっぱり疲れるのであります。

収穫のない雪中行軍でした。

お気に入りのツーリングコースなので、年に2回は行っています。

今日もいつものように車にMTBを積んで出発。

が、国道から一歩それると、そこは白銀の世界。

ここ数日ぬくい日が続いていたのに、全く溶けていません。

いや、中途半端に溶けて、シャーベット状になっています。

そこを滑りつつ、担ぎつつ、のろのろと登って行きます。

途中、すれ違ったハンターに呆れられても、かまわずペダルを踏み続け、滑り続けます。

大分酔狂なことをしているものだという自覚もありつつ、引き返すのも悔しいので、先に進みます。

数え切れぬほどの転倒の末、ようやく増川林道と箸蔵寺の分岐についたときは、すでに午後4時。

写真はスタンドが無いのに自立する自転車。

これ以上進むと日が暮れてしまうので、箸蔵寺はあきらめて来た道を引き返します。

下りは、登りほどは脚力を使わないものの、今度は逆に上半身でハンドルを押さえつけないと、あらぬ方向へ向かい、その結果大転倒となるので、やっぱり疲れるのであります。

収穫のない雪中行軍でした。

2014年02月12日

Posted by こち at

2014年02月12日01:41 Comment(0)

倉敷阿智神社の磐座

珍しく、有名な倉敷美観地区へ足を運んできました。

といっても、美観地区だけが目的な訳はなく、メインは磐座です。

で、場所は意外なことに美観地区にくっついた鶴形山という小山の頂上。

普通の観光地にある磐座は、私にとっては初めての経験。

市役所の駐車場に車を停めて、のんびり美観地区へ潜入していきます。

よく写真で紹介されているお堀のあるメインの通りから、人力車の客待ちしている橋のたもとより東の路地へ入り、左に行って右へ曲がると、石段が見えてきます。

ここが阿智神社の参道。

石段を登りきるとすぐ本宮、かなり低い山です。

こんなところに本当に磐座があるのか?

疑問に思いつつ本宮にお参りします。

本宮は至ってふつう。

どこに磐座があるのかと、ぐるりと右手に回ると、裏手に菅原社が見えます。

「東風中国語サービス」といううちの社名は、中国やマージャンでよく使われている「トンプー」という単語とは全く関係なく、学問の神様道真公の有名な「こちふかばにおいおこせしうめの・・・」という歌からいただいておりますので、必ず菅原社にはお参りします。

その菅原社の真横に邪魔そうに立っている立石を発見!!

その手前の天照大神を祭っているところにも立石。

この立石から横に岩境が続きます。

さらに本宮左手に回ると、この山の名前にもなっている鶴と亀の磐座があります。

が、磐座というよりは庭石。

よくよく案内板を読んでみると

この磐座も岩境も神社もすべて応神天皇の時代に朝鮮半島から阿智使主が帰化した際にこの国に同化するため建てたとのこと。

陰陽思想を取り入れたニュータイプの磐座とのことで、創建された時期がはっきりわかっている珍しい磐座。

道理で、こんな100Mもなさそうな丘のような山に立っており、しかも庭石然とした佇まいな訳です。

私の自論、「磐座は超古代250m海進期の通信施設の遺物」説に反しているのは当然のことだったのです。

逆に言うと、海抜の低い位置の磐座は最近の物という証拠の一つになります。

さらに鶴形山公園側(山の東斜面)にも岩境か磐座かわからない石組みがあります。

ストーンサークルの石の間に記念碑を建てたようです。

車道をずっと下って行くと、山裾にもう一つ磐座と呼ばれている庭石があります。

ここは、書物に作られたいきさつがあるという、私の期待していた遺跡ではなかったものの、その時代に磐座や岩境がはっきりした形で信仰の対象になっていたということを証明する貴重な遺跡であると言えます。

ま、そもそも応神天皇っていう人が、実在したかどうかも怪しいので、歴史時代と言っていいのかどうかはわかりませんが。

大きな地図で見る

といっても、美観地区だけが目的な訳はなく、メインは磐座です。

で、場所は意外なことに美観地区にくっついた鶴形山という小山の頂上。

普通の観光地にある磐座は、私にとっては初めての経験。

市役所の駐車場に車を停めて、のんびり美観地区へ潜入していきます。

よく写真で紹介されているお堀のあるメインの通りから、人力車の客待ちしている橋のたもとより東の路地へ入り、左に行って右へ曲がると、石段が見えてきます。

ここが阿智神社の参道。

石段を登りきるとすぐ本宮、かなり低い山です。

こんなところに本当に磐座があるのか?

疑問に思いつつ本宮にお参りします。

本宮は至ってふつう。

どこに磐座があるのかと、ぐるりと右手に回ると、裏手に菅原社が見えます。

「東風中国語サービス」といううちの社名は、中国やマージャンでよく使われている「トンプー」という単語とは全く関係なく、学問の神様道真公の有名な「こちふかばにおいおこせしうめの・・・」という歌からいただいておりますので、必ず菅原社にはお参りします。

その菅原社の真横に邪魔そうに立っている立石を発見!!

その手前の天照大神を祭っているところにも立石。

この立石から横に岩境が続きます。

さらに本宮左手に回ると、この山の名前にもなっている鶴と亀の磐座があります。

が、磐座というよりは庭石。

よくよく案内板を読んでみると

この磐座も岩境も神社もすべて応神天皇の時代に朝鮮半島から阿智使主が帰化した際にこの国に同化するため建てたとのこと。

陰陽思想を取り入れたニュータイプの磐座とのことで、創建された時期がはっきりわかっている珍しい磐座。

道理で、こんな100Mもなさそうな丘のような山に立っており、しかも庭石然とした佇まいな訳です。

私の自論、「磐座は超古代250m海進期の通信施設の遺物」説に反しているのは当然のことだったのです。

逆に言うと、海抜の低い位置の磐座は最近の物という証拠の一つになります。

さらに鶴形山公園側(山の東斜面)にも岩境か磐座かわからない石組みがあります。

ストーンサークルの石の間に記念碑を建てたようです。

車道をずっと下って行くと、山裾にもう一つ磐座と呼ばれている庭石があります。

ここは、書物に作られたいきさつがあるという、私の期待していた遺跡ではなかったものの、その時代に磐座や岩境がはっきりした形で信仰の対象になっていたということを証明する貴重な遺跡であると言えます。

ま、そもそも応神天皇っていう人が、実在したかどうかも怪しいので、歴史時代と言っていいのかどうかはわかりませんが。

大きな地図で見る

2014年02月06日

Posted by こち at

2014年02月06日00:44 Comment(0)

VESPAエンジン始動

前回破壊してしまったエンジン。

恐る恐る腑分けしていきます。

不具合箇所発見。

被膜が劣化して断線寸前です。

ここはあとで半田付けするとして、分解を進めていきます。

シリンダーを外して、フライホイールを専用工具で外して・・・

クランクケースを開けると、すぽっとあっけなく抜けます。

これが今回の故障の原因。

本来はシフトアームの先に引っかかってなければいけないシフトロッドが外れて、おまけにひん曲がっていたのでした。

このせいでシフトが固まってニュートラルすら出せなくなっていたのでした。

さらに、シフトセレクターといわれる十文字の部品。

左が新品、右が元。

これも摩耗がかなりあります。

おそらくこの摩耗のせいで、走行中のギア抜けが起こっていた模様です。近所の車屋さんと話したときはクラッチじゃないかと言ってましたが、どうも違うようです。

これらの消耗品とガスケット類を全て交換し組み付けます。

が、ギアの並べ方がわからない。

分解時、順番に並べておいたのを蹴っ飛ばした自分の責任です。

悩むこと一日、ネットで調べてもはっきりしたことはわかりません。

で、今回の修理のために購入していたヘインズの赤本なる英文整備書をよくよく見ると、図解で書いてくれてました。

ヘインズの本は、当たり前の基礎知識を長々とうんちく垂れてくれるのに、肝心な整備の具体的な方法が足りないと、文句垂れていましたが、今回だけはありがたく活用させていただきました。

で、組み合わせてすべて完了。

あとは車体に載せるだけ。

さらっと書いちゃいましたが、ここまで2週間かかっています。

初めてのツースト修理。エンジンかけるのが恐ろしいです。

数か月ぶりに屋外へ車両の形で出てきたP200E。

胸でセレクターの十字を切って、いざ始動。

やりました。一発で始動成功です。

異音もなく、順調に回っています。ためしに軽く乗ってみます。

シフトもカッチリ入ります。ギア抜けなんか絶対しません。

完璧です。

ライトも点きません。ウインカーも点きません。

あれっ。それはまずいよ。

一難去ってまた一難。

この日より、電装との戦いが始まるのでした。

恐る恐る腑分けしていきます。

不具合箇所発見。

被膜が劣化して断線寸前です。

ここはあとで半田付けするとして、分解を進めていきます。

シリンダーを外して、フライホイールを専用工具で外して・・・

クランクケースを開けると、すぽっとあっけなく抜けます。

これが今回の故障の原因。

本来はシフトアームの先に引っかかってなければいけないシフトロッドが外れて、おまけにひん曲がっていたのでした。

このせいでシフトが固まってニュートラルすら出せなくなっていたのでした。

さらに、シフトセレクターといわれる十文字の部品。

左が新品、右が元。

これも摩耗がかなりあります。

おそらくこの摩耗のせいで、走行中のギア抜けが起こっていた模様です。近所の車屋さんと話したときはクラッチじゃないかと言ってましたが、どうも違うようです。

これらの消耗品とガスケット類を全て交換し組み付けます。

が、ギアの並べ方がわからない。

分解時、順番に並べておいたのを蹴っ飛ばした自分の責任です。

悩むこと一日、ネットで調べてもはっきりしたことはわかりません。

で、今回の修理のために購入していたヘインズの赤本なる英文整備書をよくよく見ると、図解で書いてくれてました。

ヘインズの本は、当たり前の基礎知識を長々とうんちく垂れてくれるのに、肝心な整備の具体的な方法が足りないと、文句垂れていましたが、今回だけはありがたく活用させていただきました。

で、組み合わせてすべて完了。

あとは車体に載せるだけ。

さらっと書いちゃいましたが、ここまで2週間かかっています。

初めてのツースト修理。エンジンかけるのが恐ろしいです。

数か月ぶりに屋外へ車両の形で出てきたP200E。

胸でセレクターの十字を切って、いざ始動。

やりました。一発で始動成功です。

異音もなく、順調に回っています。ためしに軽く乗ってみます。

シフトもカッチリ入ります。ギア抜けなんか絶対しません。

完璧です。

ライトも点きません。ウインカーも点きません。

あれっ。それはまずいよ。

一難去ってまた一難。

この日より、電装との戦いが始まるのでした。

2014年01月21日

Posted by こち at

2014年01月21日00:08 Comment(0)

VESPA鈑金完了、が・・・。

こつこつと鈑金作業を進めること1か月。

パテ埋めも終わり、

塗装も終わり、

エンジンを載せ、ほぼ完成までこぎつけました。

いよいよエンジン再始動の時がやってきました。

ガコーン、キック一発、ぶろろろろ。

見事復活です。

あとはケーブル類の微調整をして、走れるようにするだけ。

この3か月の苦労が報われる時がとうとう目前に。

まずは、1速にいれて試走です。

ガコッ! → カンカンカン!!

何の音でしょう?甲高い金属音。

やばい!焦ってエンジンOFF。

この後、ギアチェンジ不能。キック不能。

まじで壊れたようです。

クラッチは切れるものの、エンジンとミッションはがっちり固まったようです。

この三か月、エンジンは下して室内保管していたのに、なぜ壊れてしまうのか?

希望は一瞬にして絶望へとあの甲高いカンカンカンという音とともに急降下していきました。

SX200Rを整備破壊して以来、エンジンは二度と触らないと誓ったのだが、これはクランク割るしかなさそうな状況です。

やれやれ。

パテ埋めも終わり、

塗装も終わり、

エンジンを載せ、ほぼ完成までこぎつけました。

いよいよエンジン再始動の時がやってきました。

ガコーン、キック一発、ぶろろろろ。

見事復活です。

あとはケーブル類の微調整をして、走れるようにするだけ。

この3か月の苦労が報われる時がとうとう目前に。

まずは、1速にいれて試走です。

ガコッ! → カンカンカン!!

何の音でしょう?甲高い金属音。

やばい!焦ってエンジンOFF。

この後、ギアチェンジ不能。キック不能。

まじで壊れたようです。

クラッチは切れるものの、エンジンとミッションはがっちり固まったようです。

この三か月、エンジンは下して室内保管していたのに、なぜ壊れてしまうのか?

希望は一瞬にして絶望へとあの甲高いカンカンカンという音とともに急降下していきました。

SX200Rを整備破壊して以来、エンジンは二度と触らないと誓ったのだが、これはクランク割るしかなさそうな状況です。

やれやれ。

2014年01月14日

Posted by こち at

2014年01月14日00:51 Comment(0)

滝山竜王社

遅ればせながら、あけましておめでとうございます。

うちは旧正月の方が本番なので、あんまり実感はありませんが。

正月休みはずっとヴェスパの修理に明け暮れてました。

前回行った立石山ですが、後日再訪してきました。

先ず、国道377号線にある道標から入っていきます。

ここまでは、前回と同じ。

先日の駐車場には行かず、その手前にあるもう一つの登山道入り口から登ります。

道路から少し入ったところにこんな看板があるのですが、初めてだと見落としそうになります。

ミカン山のイノシシ除け電撃柵を越えて、山へ入ります。

数分で簡易トイレ。

なぜ中国語?台湾土産のステッカーでも貼ったのだろうか?

このトイレを曲がると突然、石組の崩壊した参道が現れます。

すぐに山の名前の由来であろう竜王社の立石が現れますが、この山は滝山、続きの峰の最高峰が立石山。

高さ3m程度。

横、後ろ、崖の途中にも一回り小さな石が配置されています。

手水ももともとあった石をくりぬいているようです。

後にも巨石、もともとは並んでいたのが崩れたようです。

この竜王社、登り始めて10分で着いちゃいます。

滝山、立石山ともに頂上は430m程度、そんなに高くはないんだから、頂上に神社があってもよさそうモノです。

では、なぜ頂上ではなく、中途半端なところにあるのか?

私は海抜にあり、とみています。

実は、この竜王社、標高250m~300m位のところに鎮座しています。

屋島、鬼ノ城などの古代山城とされる遺物が大体250m強の場所に存在することから導き出したわたくしの勝手な説の通り、ここも超古代海岸線であったからに他なりません。

当時、ここは海辺で頂上は200m近い高さ、巨石は持ち上がらないので、前回見た通り頂上付近の峰々には小さな石で囲った磐境があるのみ。

また、竜王社の石の形、海岸で浸食されて丸くなった石が風化したように見えます。

以上の理由により、ここも超古代瀬戸内海岸ネットワークの通信基地であったとの結論に至るのであります。

毎度、私の妄想にお付き合いいただきありがとうございます。

本年も変わらず(性格は変わっているとよく言われる)、巨石探索に邁進いたしますので、大きな心で見守ってやってください。

より大きな地図で 磐座 を表示

うちは旧正月の方が本番なので、あんまり実感はありませんが。

正月休みはずっとヴェスパの修理に明け暮れてました。

前回行った立石山ですが、後日再訪してきました。

先ず、国道377号線にある道標から入っていきます。

ここまでは、前回と同じ。

先日の駐車場には行かず、その手前にあるもう一つの登山道入り口から登ります。

道路から少し入ったところにこんな看板があるのですが、初めてだと見落としそうになります。

ミカン山のイノシシ除け電撃柵を越えて、山へ入ります。

数分で簡易トイレ。

なぜ中国語?台湾土産のステッカーでも貼ったのだろうか?

このトイレを曲がると突然、石組の崩壊した参道が現れます。

すぐに山の名前の由来であろう竜王社の立石が現れますが、この山は滝山、続きの峰の最高峰が立石山。

高さ3m程度。

横、後ろ、崖の途中にも一回り小さな石が配置されています。

手水ももともとあった石をくりぬいているようです。

後にも巨石、もともとは並んでいたのが崩れたようです。

この竜王社、登り始めて10分で着いちゃいます。

滝山、立石山ともに頂上は430m程度、そんなに高くはないんだから、頂上に神社があってもよさそうモノです。

では、なぜ頂上ではなく、中途半端なところにあるのか?

私は海抜にあり、とみています。

実は、この竜王社、標高250m~300m位のところに鎮座しています。

屋島、鬼ノ城などの古代山城とされる遺物が大体250m強の場所に存在することから導き出したわたくしの勝手な説の通り、ここも超古代海岸線であったからに他なりません。

当時、ここは海辺で頂上は200m近い高さ、巨石は持ち上がらないので、前回見た通り頂上付近の峰々には小さな石で囲った磐境があるのみ。

また、竜王社の石の形、海岸で浸食されて丸くなった石が風化したように見えます。

以上の理由により、ここも超古代瀬戸内海岸ネットワークの通信基地であったとの結論に至るのであります。

毎度、私の妄想にお付き合いいただきありがとうございます。

本年も変わらず(性格は変わっているとよく言われる)、巨石探索に邁進いたしますので、大きな心で見守ってやってください。

より大きな地図で 磐座 を表示

2013年12月21日

Posted by こち at

2013年12月21日02:00 Comment(2)

立石山

三豊市、旧山本町神田の立石山。

名前からして大きな石が建っていそうな予感。

国道377号線立石バス停から谷を下り、1キロちょっと進んだところに登山口があり、大きな看板で教えてくれています。

ここから入ります。

ここが登山口。

登り始めはそこそこなだらかなお散歩コースですが、中腹より先は一変します。

階段状になっている所もありますが、ここは登山道かそれとも崩落後の工事現場かと疑うほどの急斜面。

背が低い子供だと1段1段が高すぎて苦労しそうです。

とはいっても、登り口から頂上まで30分程度。

頂上からの景色は絶景。420M。

このまま引き返しては面白くないので、すぐ隣の峰に行ってみます。

こちらには、有名なのに誰もあったことがないキティ山岳会の山頂標がかかっていますが、433M。

さっきの420Mの頂上はいったい?

433Mの頂上付近は狭いですが、かつて何かの礎石か、岩境であろう列石が少しだけ顔を出しています。

誰かが巻いた登山道を示す赤テープがさらに続いているので下ってみます。

5,6分進むと、人工物らしき石組が現れます。磐座でしょう。

四角い石の上に三角形に近い石が載っています。

2,3分で、さらに次のピークに到着。

ここも頂上付近は岩境らしき列石が少しだけ顔を覗かせ、その中央に大きめの石があります。倒木の下敷きになっていますが。

このピークを下って、さらに7,8分進むとまた1M足らずの石を組み合わせたものが現れます。

さらに5分後には、石組が崩れたのか、何かの礎石だったらしい石が散らばっているのが見えます。

さらに進むと、植林された地域になり、仲南竜王山との境、竹ノ尾越えに到着。元に戻るのは嫌なので、竜王山に登ります。竜王山も立石山と同様長細い屏風上の山ですが、こちらは全く、石組などは存在しません。山頂まで植林されているからでしょう。

帰りは、竹ノ尾越えから国道377号線側へ、四国の道を下ります。

立石山は、どの石組や岩境もかなり古い石の様で、表面の風化が千年やそこらではなさそうに見えます。

この立石山、細長い山脈状で、東側はその他の山々で展望はありませんが、西側は樹木が無ければ、各ピーク付近から観音寺方面を一望できます。

古代の通信施設か、信仰の山か。

どちらにせよ、となりの竜王山(旧仲南町の低い方の)が山頂まで植林されているのに比べ、立石山はほぼ手つかずの雑木林で覆われているので、古の姿が長く保たれてきたのでしょう。

ところで立石山の立石ってどこにあったんだ?

途中の岩境や磐座は立石というほど立ってもいなかったし、高くもなかった。

と思いつつ、もとの駐車場所に戻る途中、もう一つの登山道に地図がありました。

420Mの頂上は滝山で、そこから北側の道を下ると、竜王社があり、それこそが立石の名の由来だったようです。

時間も遅くなってたので、今日の所はひとまず退散。明日の空いてる時間に行ってみるかな。←仕事ないんか?

名前からして大きな石が建っていそうな予感。

国道377号線立石バス停から谷を下り、1キロちょっと進んだところに登山口があり、大きな看板で教えてくれています。

ここから入ります。

ここが登山口。

登り始めはそこそこなだらかなお散歩コースですが、中腹より先は一変します。

階段状になっている所もありますが、ここは登山道かそれとも崩落後の工事現場かと疑うほどの急斜面。

背が低い子供だと1段1段が高すぎて苦労しそうです。

とはいっても、登り口から頂上まで30分程度。

頂上からの景色は絶景。420M。

このまま引き返しては面白くないので、すぐ隣の峰に行ってみます。

こちらには、有名なのに誰もあったことがないキティ山岳会の山頂標がかかっていますが、433M。

さっきの420Mの頂上はいったい?

433Mの頂上付近は狭いですが、かつて何かの礎石か、岩境であろう列石が少しだけ顔を出しています。

誰かが巻いた登山道を示す赤テープがさらに続いているので下ってみます。

5,6分進むと、人工物らしき石組が現れます。磐座でしょう。

四角い石の上に三角形に近い石が載っています。

2,3分で、さらに次のピークに到着。

ここも頂上付近は岩境らしき列石が少しだけ顔を覗かせ、その中央に大きめの石があります。倒木の下敷きになっていますが。

このピークを下って、さらに7,8分進むとまた1M足らずの石を組み合わせたものが現れます。

さらに5分後には、石組が崩れたのか、何かの礎石だったらしい石が散らばっているのが見えます。

さらに進むと、植林された地域になり、仲南竜王山との境、竹ノ尾越えに到着。元に戻るのは嫌なので、竜王山に登ります。竜王山も立石山と同様長細い屏風上の山ですが、こちらは全く、石組などは存在しません。山頂まで植林されているからでしょう。

帰りは、竹ノ尾越えから国道377号線側へ、四国の道を下ります。

立石山は、どの石組や岩境もかなり古い石の様で、表面の風化が千年やそこらではなさそうに見えます。

この立石山、細長い山脈状で、東側はその他の山々で展望はありませんが、西側は樹木が無ければ、各ピーク付近から観音寺方面を一望できます。

古代の通信施設か、信仰の山か。

どちらにせよ、となりの竜王山(旧仲南町の低い方の)が山頂まで植林されているのに比べ、立石山はほぼ手つかずの雑木林で覆われているので、古の姿が長く保たれてきたのでしょう。

ところで立石山の立石ってどこにあったんだ?

途中の岩境や磐座は立石というほど立ってもいなかったし、高くもなかった。

と思いつつ、もとの駐車場所に戻る途中、もう一つの登山道に地図がありました。

420Mの頂上は滝山で、そこから北側の道を下ると、竜王社があり、それこそが立石の名の由来だったようです。

時間も遅くなってたので、今日の所はひとまず退散。明日の空いてる時間に行ってみるかな。←仕事ないんか?